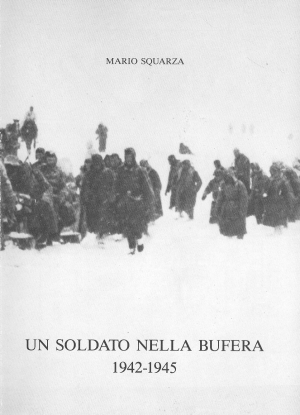

La sintesi del memoriale di Mario Squarza è a cura di Patrizia Marchesini. L'Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia ringrazia l'ingegner Lino Squarza – figlio di Mario – e la moglie Loredana per avere regalato una copia del libro alla Presidenza e avere reso possibile la stesura del testo, che segue in modo fedele la versione originale dell'autore. Le uniche modifiche riguardano la punteggiatura – ove strettamente necessario – e la sostituzione di alcuni vocaboli con loro sinonimi, al fine di evitare ripetizioni e rendere ancora più agevole la lettura.

Recluta

La cartolina precetto – oh cartolina rosa, attesa anche se indesiderata – mi invita a presentarmi dopo sette giorni, il sedici gennaio 1942, al Distretto Militare di Parma, per essere arruolato ed iniziare così il servizio militare obbligatorio.

Che tristezza ed anche qualche lacrima nell’abbracciare mia madre, mio fratello ed i compagni più cari.

Appena arrivato al Distretto Militare mi fanno entrare in una stanza, dove subito un ufficiale medico mi effettua una visita sommaria; più avanti c’è un ufficiale seduto ad una scrivania, con una carpetta in mano, che mi chiama per nome... e mi chiede a quale arma vorrei essere assegnato.

Gli rispondo nel Genio Artieri, possibilmente vicino a casa. L’arma del Genio è un reparto di retrovia e le possibilità di stare più al sicuro sono maggiori...

Subito mi dice: “Sta bene! Ti assegnerò al 4° Reggimento Genio di stanza a Bolzano.”

Apre la carpetta a corregge la prima destinazione, dicendo: “Eri stato assegnato al 15° Reggimento ad Albenga!”

Ringrazio, mi rivesto ed esco sulla strada per passare nell’edificio di fronte, una chiesa sconsacrata allora adibita a magazzino militare e sosta per militari in transito e in partenza.

Verso le sedici un sottufficiale mi chiama e mi ordina di seguirlo al magazzino, mi consegna coperta, zainetto, gavetta, gavettino, due scatolette di carne, quattro pagnotte ed una lira e venti centesimi, avvertendomi di non allontanarmi. Infatti verso le diciannove dovrò essere chiamato ed accompagnato alla stazione ferroviaria per salire sulla tradotta militare e raggiungere la mia destinazione.

Alle ventidue passate un maresciallo mai visto prima chiama finalmente il mio nome e mi accompagna nel solito magazzino dove mi allunga nello zainetto altre due scatolette, quattro pagnotte e due lire. Gli faccio presente che tutto ciò mi è già stato consegnato... anzi, dovrei essere già partito per Bolzano.

“No.”, esclama “Caro il mio ragazzo, tu vai ben più lontano, sei assegnato al 26° Reggimento Genio, a Tirana... in Albania!”

Aggiunge anche che, poiché c’è la guerra ed è zona di operazioni militari – alle quali le reclute per regolamento non possono partecipare – sono stato temporaneamente aggregato al 9° Reggimento Genio, a Trani.

Non riesco a trattenere la stizza e ad alta voce dico che è stata una vigliaccheria; il maresciallo mi lascia sfogare. Poi dice: “Non te la prendere, sono cose che capitano tutti i giorni.”

Incredibile ma vero, in meno di ventiquattro ore ho cambiato quattro reggimenti ed altrettante destinazioni. Ho una rabbia indescrivibile in corpo, poi mi calmo e concludo che sarà come Dio vorrà.

Oltre trenta ore dura, il viaggio fino a Trani, e alla stazione la ronda sale sul convoglio e ordina a quelli assegnati al 9° Reggimento Genio Artieri di scendere e radunarsi sotto la pensilina.

Oltre trenta ore dura, il viaggio fino a Trani, e alla stazione la ronda sale sul convoglio e ordina a quelli assegnati al 9° Reggimento Genio Artieri di scendere e radunarsi sotto la pensilina.

Una volta inquadrati ci conduce alla caserma. La prima operazione è passare dal barbiere, che senza mezze misure ci rapa tutti a zero.

Rapare a zero un essere umano è come annientarlo psicologicamente. Guardandomi allo specchio noto che ho cambiato perfino fisionomia, stento a riconoscermi.

Inquadrati a gruppi di dodici andiamo al magazzino vestiario e un sergente ci porta in una stanza, dove al centro si trova – tutto ammucchiato alla rinfusa – l’occorrente per vestirci. Ognuno cerca di scegliere e di provare quello che gli può andar bene: giubbe lunghe, pantaloni corti, o viceversa... bustine che coprono perfino le orecchie, altre che al contrario non coprono neppure la nuca. Ad un certo punto interviene il sergente e alla meglio ci sistema tutti, insegnandoci pure ad allacciare le fasce gambiere che nessuno di noi aveva mai provato.

Il giorno dopo, di nuovo in treno per raggiungere Pescara, sede del distaccamento del 9° Reggimento Genio. Non si tratta di una caserma, bensì di un grande palazzone in periferia, a Porta Nuova: nelle camerate non vi sono né brande né letti a castello. Chi vuole può usare il telo da tenda e farne un sacco: i contadini della zona, con venti centesimi, lo riempiono di paglia per ricavarne un materasso.

Altrimenti si dorme sul duro pavimento, con lo zaino a fare da cuscino.

Io e altri compagni andiamo in campagna e torniamo all’accantonamento col materasso di paglia e venti centesimi in meno.

I primi giorni sono insopportabili, perché ci sentiamo costretti a fare cose inutili (passo di marcia, dietro front, fianco dest, in riga, fare il saluto, e così via) poi piano piano tutto si assimila. Tiriamo avanti.

Attendiamo con ansia, insieme alla distribuzione del rancio, il furiere con la posta. Se chiama il mio nome, il mio viso si illumina con un gran sorriso: avere notizie dai familiari, da amici e amiche, aiuta per un momento a dimenticare tutto ciò che si sta passando... e così è per tutti i miei compagni.

Nella mia Compagnia siamo un bel gruppo di parmigiani e in libera uscita parliamo nel nostro bel dialetto; sono due ore che, tra una barzelletta e uno scherzo, passano in allegria. Siamo giovani e abbiamo sempre voglia di divertirci.

Sono sotto le armi da oltre due mesi e ormai me la passo discretamente.

Al Comando di Compagnia è arrivato l’ordine di inviare cinque genieri alla Scuola Guida presso il Deposito del 9° Reggimento, a Trani, per conseguire la patente e poter condurre automezzi con motori a scoppio.

Io e Spotti ci mettiamo in lista.

Il giorno successivo, partenza immediata per Trani.

Due giorni dopo avere conseguito la patente, a me e all’amico Spotti (di Viarolo) arriva l’ordine di partire immediatamente e raggiungere un reparto dislocato a Chieti Scalo, presso la caserma adibita a campo di prigionia per ufficiali inglesi.

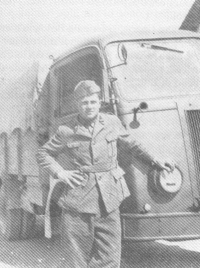

Il mio servizio consisterà nel trasportare – con un autocarro FIAT 626 – materiale vario, derrate alimentari e pacchi (arrivati dall’Inghilterra tramite la Croce Rossa Internazionale) per i prigionieri.

Dipendiamo dal Comando dislocato a Pescara. Mi trovo bene, il servizio non è pesante e l’affiatamento con i compagni è buono. Comanda il reparto il tenente Giordano, genovese, brava persona, estroverso e sempre allegro.

Partenza per il Fronte Russo

Sono in attesa di usufruire della mia prima licenza di cinque giorni, quando giunge l’ordine – per me e per Spotti – di rientrare immediatamente al Deposito di Trani per essere assegnati a un battaglione mobilitato per il Fronte Russo.

È proprio una doccia fredda!

Il tenente mi dice di stare calmo; all’indomani sarebbe sceso a Pescara per pregare il colonnello di inviare altri due soldati al posto nostro. Ma al suo ritorno scuote la testa: niente da fare. La richiesta proviene dal Comando di Reggimento e proprio con i nostri nominativi, quali autisti necessari a completare il reparto autoparco della 1ª Compagnia del XXVI Battaglione Genio Artieri, destinato al Fronte Russo. Non sapremo mai perché hanno scelto proprio noi.

A Trani mi assegnano un autocarro Bianchi Miles con motore diesel nuovissimo. Tento, allora, un’altra scappatoia per non partire per la Russia, facendo presente al capitano la mia inidoneità a condurre automezzi con motore diesel, avendo solo la patente per motori a scoppio.

Risposta pronta: “Giusto, ma non è un problema. Domattina, subito alla Scuola Guida...”

L’esame, un pro-forma, si protrae fino a tardi e rientro in caserma dopo mezzogiorno. Sul portone del corpo di guardia c’è Spotti ad aspettarmi. Mi sollecita a consumare il rancio perché è arrivato l’ordine di partenza.

Il convoglio è già in stazione ed alle quattordici bisogna iniziare a caricare il materiale. Alle sedici il treno deve essere pronto.

Un quarto d’ora prima delle sedici – sul piazzale antistante la stazione ferroviaria – il colonnello Piccinini (comandante il 9° Reggimento Genio) ci porge il saluto di commiato: “Il mio cuore è con voi, verrei anch’io ma impegni impellenti mi trattengono qui!”

Una frase da vero e proprio imboscato.

I genieri si sistemano sui carri bestiame... noi autisti, ciascuno sul proprio autocarro.

Il pomeriggio del giorno successivo il convoglio sosta a Bologna. Stando in cabina, sento chiamare il mio nome: è Mora, un parmigiano, conosciuto mentre ero recluta. È di carattere ribelle, insofferente alla vita militare, sempre punito.

Alcuni giorni fa, a Trani, mi aveva comunicato la sua decisione: lui in Russia non sarebbe venuto. Ora è qui, e mi invita a seguirlo verso casa. Gli dico di no.

Saremmo ricercati come disertori.

Ripiega sull’alternativa di andare a Parma a salutare i familiari, per essere di ritorno il giorno dopo, alla stessa ora, a Bologna... in tempo per salire sul convoglio che trasporta la seconda metà del Battaglione.

Sono irremovibile. Infatti ho valutato la mia posizione: faccio l’autista in un reparto non combattente. Chissà che me la passi abbastanza bene.

Mora se ne va, suonando un organetto a bocca fregato all’amico Poloni.

Beata incoscienza! Io mi metto tranquillo e mi addormento.

Dopo Bolzano... il Brennero, l’Austria, la Cecoslovacchia e la Polonia. A Leopoli si entra in Russia. Incrociamo convogli di soldati italiani che rientrano in patria e ai quali noi diamo il cambio.

Dopo sedici giorni arriviamo a Stalino, sede del Comando dell’8ª Armata italiana. Il XXVI Battaglione Genio Artieri è assegnato ai servizi del Comando.

I genieri hanno ben poco da fare, noi autisti ancor meno... solo la spesa dei viveri.

Cominciamo quasi a credere che la Russia non sia poi così terribile.

Due per turno veniamo aggregati all’autocentro per effettuare servizi nelle retrovie, caricare materiale militare e munizioni.

Sono andato per ben due volte al porto di Odessa, sul Mar Nero, a caricare casse di munizioni.

Il Comando d’Armata – seguendo l’avanzata del fronte – si trasferisce a Charkov ed il mio Battaglione pure. Il mio compito nei trasferimenti è di portare la fureria e i bagagli degli ufficiali.

Il Comando d’Armata – seguendo l’avanzata del fronte – si trasferisce a Charkov ed il mio Battaglione pure. Il mio compito nei trasferimenti è di portare la fureria e i bagagli degli ufficiali.

Dopo un breve periodo, il fronte si attesta sul Don e il Comando d’Armata si sposta a Millerovo.

La mia Compagnia è accantonata in due capannoni ed una decina di isbe presso il posto di blocco. Un punto nevralgico dal quale si dipartono due strade: quella di destra porta al fronte di Stalingrado e quella di sinistra al fronte del Don, tenuto dalle Armate romena, italiane ed ungherese.

Devo ammettere che mi trovo discretamente; la posta da casa arriva con regolarità, e stiamo tutti abbastanza comodi; con i miei compagni autisti occupiamo un’isba tutta per noi e si riesce pure a stare allegri.

Ai primi di novembre la temperatura comincia a farsi rigida. Una tormenta di neve e vento siberiano ha abbassato il termometro fino a meno 20 gradi.

Il nostro equipaggiamento, però, è ottimo: alla partenza dall’Italia mi erano state consegnate due maglie di lana, due paia di camicie di flanella, due paia di mutande lunghe di lana e due paia di calze, pure di lana... nonché calzettoni, maglia grigioverde, passamontagna, sottoelmetto, cappotto con l’interno di pelliccia di pecora, guanti lunghi fino al gomito con all’interno il pelo di pecora.

Solo le scarpe sono normali, meglio [sarebbero] gli stivaletti di feltro.

Però io e i miei compagni siamo dotati di un ulteriore paio di scarpe di due numeri superiori al nostro. Ciò mi tranquillizza e per prima cosa metto subito due paia di calze e le scarpe n. 44; i piedi sono la parte che ritengo più indispensabile proteggere.

9 novembre 1942 – L’attacco aereo

Il 9 novembre – giornata serena, con sole limpido e temperatura che a mezzogiorno è quasi sopportabile – suona l’allarme aereo e la contraerei tedesca comincia a sparare ad una formazione di aerei russi, che – con il sole – sembrano d’argento.

Un aereo viene abbattuto e cade in fiamme poco lontano. I miei compagni e io seguiamo incuriositi la scena: è la prima operazione di guerra che ci capita di vedere.

Poi, all’improvviso, uno spostamento d’aria mi scaraventa contro la parete di un’isba. Scoppi di bombe e mitragliamento, sembra l’inferno!

Dopo non so quanto, mi rialzo intontito. La nube di polvere si sta diradando ed ai miei occhi si presenta una scena allucinante: il posto di blocco con i suoi fabbricati non c’è più, è stato colpito in pieno come pure il magazzino attrezzi della mia Compagnia e l’autoparco.

Intorno è tutto un accorrere di ambulanze e mezzi di soccorso per trasportare i feriti; tra i morti ci sono tre miei compagni autisti e altri due [sono] feriti. Quattro autocarri sono fuori uso, il mio è stato colpito da schegge al cassone e nella portiera destra. Niente di grave, comunque.

Siamo tutti scioccati, il capitano ordina l’adunata. Poveretto, con le lagrime agli occhi cerca di rincuorarci e di farci capire che questa è la guerra... se non sarà di peggio.

È proprio vero: qui sono alla guerra e quindi devo adeguarmici senza arrivare alla disperazione.

Con i Guastatori della Divisione Ravenna

Il 15 novembre, mentre sto consumando il rancio insieme ai miei compagni, entra il furiere ed invita me e Spotti dal capitano, che vuole vederci. Entriamo nel suo ufficio, ci fa sedere offrendoci un cognac, chiede delle nostre famiglie... È una persona molto alla buona... ci parla di sé e della sua vita privata. Si chiama Angelo Manente ha quarant’anni, è un richiamato e abita a Napoli (a Posillipo), fa l’ingegnere e ha due figli e un nipotino.

Venendo al dunque ci comunica che mezz’ora prima ha ricevuto un fonogramma dal Comando: deve fornire due autisti con automezzi a due plotoni guastatori, appena giunti in treno dall’Italia.

Ha pensato a noi due perché siamo i più giovani tra gli autisti superstiti [dopo l’attacco aereo di qualche giorno prima] e, come dice lui, i più in gamba.

Chiedo a Spotti la sua opinione, lui come già in circostanze precedenti lascia a me la scelta. Rispondo:

“Signor capitano, disponga pure di noi due, non ci manderà mica alla morte?”

Nella tarda serata, dopo oltre cento chilometri, arriviamo a Kantemirovka, però al Comando Tappa ci fanno attendere fino al mattino successivo.

Quando ritiriamo i documenti per la nuova destinazione, un dispiacere coglie me e Spotti: infatti risulta che dobbiamo dividerci. Io sono stato assegnato alla Divisione Ravenna, lui alla Cosseria. Da circa un anno siamo insieme, e ora quanto sarebbe necessario!

C’è poco tempo per i rimpianti, un abbraccio affettuoso, un buona fortuna e arrivederci a presto.

Io parto per raggiungere Filonovo, sede del Comando della Ravenna, a circa trenta chilometri da Kantemirovka. Arrivo sul mezzogiorno e il generale mi presenta subito al tenente Giorgetti, comandante del Plotone Guastatori al quale sono stato assegnato.

Mi accompagna nel capannone dove alloggiano i guastatori, che mi fanno subito festa. Sono ragazzi con un morale altissimo, della mia stessa classe (1922), che hanno fatto un corso di sei mesi a Trieste e sono stati qualificati per la posa di campi minati e riparazione di linee telefoniche e telegrafiche.

Vengono tutti dalle province di Cremona e Mantova.

Il tenente Giorgetti è una persona affabile ed estroversa. Chiede subito come mi chiamo di nome; infatti lui i suoi soldati li conosce e li chiama tutti col nome di battesimo.

Passo dal magazzino, ritiro la tuta mimetica bianca (ormai la zona è tutta ricoperta da una coltre di neve alta quaranta centimetri) e una carta geografica della Russia che potrebbe essermi utile in caso di smarrimento, a causa di una tormenta di neve o altro.

Mi consegnano anche una bandiera tricolore italiana da sistemare sul cofano motore, ben visibile dall’alto, per evitare in prossimità del fronte che apparecchi italo-tedeschi mi scambino per un automezzo nemico, come successo ad altri in precedenza.

In serata, dopo le venti, porto il tenente a ispezionare il luogo dove pensa di far posare un campo minato. Si trova a soli sette chilometri di distanza. Il mio compito è tenere l’autocarro sempre in moto – e dovrà essere così anche nelle notti successive – perché il freddo terribile potrebbe danneggiarlo irreparabilmente.

È chiamata Quota 220 una stanza di circa 4x4 metri, incassata nel terreno, rivestita alle pareti con tronchi d’alberi. Il soffitto è coperto con tronchi, terra, erbaccia e rami per mimetizzarlo alla vista del nemico.

Sul lato nord, verso il Don e le linee russe che non distano più di duecentocinquanta metri, si trovano due feritoie e due mitragliatrici piazzate; sul lato ovest, altrettante feritoie con uguale armamento. Da quel punto è possibile dominare la foce del Kalitva, un affluente del Don, mentre dal lato est parte un camminamento con feritoie ogni dieci metri per controllare il corso del fiume, continuamente presidiato da sentinelle. A sud c’è una porticina da dove si entra e si esce dalla stanza; due lumicini a olio illuminano fiocamente l’ambiente. Al centro, una stufa in ghisa sempre accesa... la legna qui non manca; accatastate alle pareti casse di munizioni per fucili, mitragliatrici e bombe a mano servono da sgabelli e tavoli. Un arredamento proprio militare, ma nel complesso quasi confortevole.

Il tenente è uscito con un sergente e due soldati, sono scesi tra i cespugli e gli alberi fino al ciglio dell’acqua, ora così ghiacciata da sopportare il passaggio dei carri armati (così dicono!). Torna dopo un’oretta, scarabocchia qualcosa su un block-notes, si scalda, poi torna nuovamente fuori per altri rilievi; io esco ogni quarto d’ora a controllare che l’autocarro sia sempre acceso.

Rientro a Filonovo e tutte le sere successive devo trasportare una squadra di guastatori, il filo spinato e i cavalli di Frisia per delimitare il campo minato. In seguito vi saranno collocate le mine a strappo anti-uomo.

Tutto procede bene, i ragazzi sono allegri; due squadre escono a intervalli per lavorare senza che le pattuglie russe le disturbino eccessivamente.

Passano i giorni. Il primo dicembre 1942 compio vent’anni, sono mesto e giù di corda e il tenente se ne accorge e mi chiede cosa succede.

Una sera le nostre pattuglie hanno fatto tre prigionieri russi, però nello stesso tempo due guastatori mancano al rientro.

Carico i prigionieri da portare al Comando di Divisione, per essere interrogati.

Dalla parte opposta del Don si nota un gran movimento, perfino autocarri con i fari accesi; il tenente Giorgetti è preoccupato, teme un attacco russo a Quota 220, che gli scombussolerebbe il campo minato non ancora pronto.

La sera del dieci dicembre i guastatori hanno quasi terminato di collocare le mine, mancano solo i detonatori, ma quelli spettano al tenente. Rientriamo verso mezzanotte, sembra tutto calmo, ma alle quattro del mattino dell’undici dicembre ci svegliamo che sembra il finimondo.

11 dicembre 1942 – L’attacco sovietico

Sul fronte della Divisione Ravenna i Russi stanno scaricando tonnellate di bombe. Con aerei, mortai e cannoni a lunga gittata riescono a colpire perfino il Comando di Divisione.

Il tenente mi fa preparare l’autocarro, salgono tutti i guastatori stipati come sardine e scendiamo a Kantemirovka presso il Comando Tappa.

Alcuni giorni dopo, visto che il mio servizio non serve più, il tenente Giorgetti mi ordina di rientrare alla mia Compagnia, che nel frattempo si era trasferita da Millerovo.

Così, quando [a Kantemirovka] arrivo all’accantonamento ove è alloggiata la 1ª Compagnia del XXVI Battaglione Genio, trovo le isbe deserte. Alcuni segni mi dicono che se ne sono andati da poco, la sera prima o quella mattina stessa.

Ricevo un po’ di rancio presso la sussistenza, ma è servito solo a stuzzicarmi l’appetito. Allora ricordo che nella cassetta degli attrezzi dell’autocarro avevo messo delle patate e decido di cuocerne una gavetta.

Nel mentre sento un rumore nel cortile: è Cornale, il romano, uno della mia Compagnia, che si è dovuto far trainare da un semicingolato perché durante la notte, per il freddo, gli si è tranciata la leva esterna del cambio del suo autocarro.

Mi mette al corrente: la 1ª Compagnia, depositati tutti i materiali, è stata inviata come fanteria di rinforzo ad un reggimento in difficoltà... non sa bene dove.

Siccome il mio camion funziona male (Cornale sentenzia che ho fuso una bronzina), decidiamo di smontare la leva del cambio dal mio per passarla sul suo mezzo, così nessuno dei due rimane a piedi Ormai è buio, però...

19 dicembre 1942 – Kantemirovka

Il mattino successivo, mentre stiamo procedendo con il lavoro sui nostri autocarri, verso le otto e trenta dalle alture a nord ovest si affacciano non so quanti carri armati russi, e in cielo un nugolo di apparecchi lancia granate, spezzoni, e mitragliano creando l’inferno per noi soldati che ci troviamo nella conca di Kantemirovka.

Cadono granate nel cortile in cui siamo noi due e viene colpito anche l’ospedale che è nelle vicinanze.

Corro da Cornale, sempre intento al lavoro, e gli dico di lasciar perdere. Bisogna tagliare la corda. È d’accordo.

Corro nell’isba, metto il moschetto a tracolla, aggancio le giberne, infilo il manico della gavetta nella cinghia della borraccia, e metto anche quella a tracolla.

Lasciamo il cortile. Propongo a Cornale di aggrapparci al cassone di qualche autocarro per allontanarci il più presto possibile da quell’inferno, e dai dintorni della stazione.

Lui, invece, consiglia di proseguire a piedi, costeggiando la linea ferroviaria fino al passaggio a livello.

Non c’è tempo per le discussioni, io mi aggrappo al cassone di un autocarro che in fretta attraversa la stazione per poi ingolfarsi nella strettoia del passaggio a livello. Lo supera e raggiungiamo la pista, dove gli autisti – impazziti – non distinguono più la strada dai fossati.

Poco dopo anche il mio autocarro finisce in una buca, tocca con il differenziale e non riesce più a ripartire. [Il conducente] scende e chiama i soldati perché lo aiutino a spingere il mezzo. Io lo lascio urlare e cerco di guadagnare la sommità di una collinetta.

Mi butto nella neve, alla larga dagli autocarri, per non esserne travolto.

Con la neve alle ginocchia, granate e raffiche di mitragliatrici che arrivano da tutte le parti, sono sconvolto. Cado e mi rialzo più volte. Poi mi calmo e cammino, quasi rassegnato al peggio.

Arrivo incolume in cima alla collinetta e mi avvio in discesa con calma; il pericolo è diminuito. Infatti i Russi hanno attaccato il punto nevralgico stradale e ferroviario di Kantemirovka e ora lo stanno occupando, disinteressandosi di noi fuggitivi.

Il mio unico pensiero è mettere più chilometri possibile fra me e quell’inferno.

In ripiegamento: Čertkovo, Vorošilovgrad, Starobelsk

Arrivo in un villaggio che è già buio, e in un’isba alcuni soldati mi danno senza difficoltà un pezzo della carne che stanno cuocendo: con gli autocarri [ormai] fermi sul ciglio della pista o rovesciati, nei cassoni si trova di tutto, dai viveri al vestiario.

Mi riposo un paio d’ore e poi mi rimetto in marcia, camminando tutto il giorno successivo.

Alla sera mi fermo a riposare, cerco qualcosa di cotto e caldo perché di viveri a secco o congelati se ne trovano a volontà. Poi, di nuovo in cammino.

Verso il mezzogiorno successivo [siamo al 21 dicembre], arrivo in vista di una cittadina. Si tratta di Khercovo, e alla periferia trovo dei soldati tedeschi e italiani che scavano trincee, approntando un sistema di difesa.

Proseguo sulla strada principale e sbuco in una piazza, dove scorgo due autocarri della mia Compagnia, ben riconoscibili dalla scritta sulle portiere.

Mi avvicino quasi di corsa e subito riconosco gli autisti Fumagalli e Poloni, più altri genieri della Compagnia. Chiedo se c’è qualche ufficiale e mi indicano il capitano Manente. Mi avvicino per salutarlo, ma resto un attimo in disparte: sta parlando con un alto ufficiale dei Carabinieri, e riceve pure ordini in modo molto perentorio.

Poi mi saluta affettuosamente... mi spiega che la situazione è brutta ed estremamente pericolosa. Essendo un ufficiale non può sbilanciarsi più di tanto, ma la sua frase e il gesto che l’accompagna mi suggeriscono di lasciare al più presto la città.

Le strade che portano fuori dall’abitato sono presidiate da reparti di bersaglieri con mitragliatrici pesanti, che non lasciano passare nessuno, nemmeno a piedi.

Passo parola ad alcuni genieri e, d’accordo con loro, mi inoltro nella neve alta sino al ginocchio, badando di tenermi a distanza dalle mitragliatrici. Dopo alcuni chilometri arrivo sulla pista principale e mi incammino verso Millerovo, che raggiungo nel pomeriggio successivo, dopo avere pernottato in un’isba.

Vado subito al magazzino del mio battaglione, dove un caporalmaggiore e due soldati fanno la guardia. Li metto al corrente della situazione, ma loro non vogliono credere che del XXVI Battaglione siano rimasti pochi elementi, e per di più sbandati. Li invito a venire con me verso sud, per raggiungere il Donetz.

Non accettano, e allora – senza insistere – li saluto e me ne vado per conto mio.

L’autista di un autocarro mi prende in cabina con lui, ma dopo una trentina di chilometri l’automezzo si ferma per mancanza di carburante.

Proseguo a piedi senza pensarci due volte.

Il mattino del 27 dicembre 1942 arrivo al ponte sul Donetz, dove autocarri tedeschi e italiani raccolgono gli sbandati che arrivano alla spicciolata da Cherkovo, per portarli in campi di raccolta a Voroscilovgrad.

[Vengo caricato anch’io] e arrivo a un immenso capannone, dove all’ingresso devo dare le mie generalità e il reparto di appartenenza.

Sento chiamare il mio nome: è Pini, di Parma.

Lo vedo correre attraverso il locale, gridando: “È arrivato Squarza, è arrivato Squarza!”

Mi prende per un braccio e mi porta nel gruppo dei parmigiani; c’è Spotti, Lusardi, Gabbi, Lorenzani e altri; erano arrivati il giorno prima.

Mi fanno un po’ di posto sulla paglia, sulla quale mi butto a peso morto e mi addormento immediatamente... Dormo tre giorni e tre notti.

Nel pomeriggio del 31 dicembre, nel capannone – che ospita circa duecento soldati di tutte le armi e specialità – un ufficiale intima il silenzio e ordina a tutti noi di raccogliere gli effetti personali e le armi, per passare nel capannone adiacente, dove a ogni soldato verrà fornito ciò che gli manca.

Io come vestiario sono a posto, e come armamento ho un moschetto modello 38, con tre caricatori. Mi aggiungono due bombe a mano, tipo Balilla.

Terminata questa operazione, adunata nel piazzale antistante e salita sugli autocarri pronti a partire.

È già buio da diverse ore, fa un freddo che fa gelare persino le narici.

Dopo oltre due ore, attraverso piste sconnesse, arriviamo in una cittadina chiamata Starobesck, e da quel che deduco ci hanno portato nuovamente al fronte.

Io, Spotti, Pini, Lusardi e Gabbi alloggiamo in un’isba lasciata libera da militari tedeschi.

All’adunata del mattino successivo, chiamano il mio nome insieme a quello di Lusardi e di una trentina di soldati.

Con due autocarri percorriamo circa venticinque chilometri e scendiamo vicino al campo d’aviazione di Starobesck. Ci comanda un tenente e siamo aggregati a un reparto tedesco di artiglieria antiaerei e anticarro, adibito alla difesa del campo di aviazione.

Noi Italiani dobbiamo scavare buche intorno al perimetro del campo, che possano servire da deposito munizioni e da rifugio antiaerei.

Ci consigliano di alloggiare nelle isbe a gruppi di sei-sette soldati e di non uscire mai di notte. I partigiani nella zona sono molto attivi.

Scavare nella terra gelata è una fatica improba; ritiro il rancio una volta al giorno – verso le sedici, quando comincia a fare buio – e mi ritiro nell’isba insieme a Lusardi e ad altri cinque compagni.

Nell’isba abita una donna sui quarantacinque anni, con due bambini; non ci degna di uno sguardo. Dorme nella stanza attigua, esce al mattino presto – con i ragazzi, e prima di noi – e rientra la sera, quando stiamo già riposando.

L’ho battezzata la partigiana, e non mi sono sbagliato; infatti dopo tre giorni, al ritorno dal lavoro, trovo sparsi sul pavimento dei foglietti di propaganda stampati da una parte in italiano e dall’altra in russo, che dicono testualmente:

Italiani seimila chilometri vi dividono dalle vostre case. Non ci arriverete mai, vi invitiamo a darvi prigionieri. Avrete salva la vita e a guerra finita tornerete a casa.

Firmate questo lasciapassare e presentatevi ai nostri avamposti, non vi sarà fatto alcun male.

Una simile proposta per me e per miei compagni – nessuno escluso – è inaccettabile. Il darsi prigioniero a quel modo, per chiunque con un po’ di amor patrio e dignità personale, è una vigliaccheria; se devo arrendermi e cadere prigioniero sarà in ben altro modo. Non voglio neppure pensare a una tale eventualità...

Giorno e notte il campo [d’aviazione] è bombardato da formazioni russe sempre più numerose; gli avieri e i servizi tedeschi stanno sloggiando... mi rendo conto che il campo sta per essere abbandonato e che il fronte è nelle immediate vicinanze.

Mi consulto con i miei compagni e conveniamo che la nostra presenza qui è ormai inutile. Lo faccio presente al tenente [che ci comanda] e insisto anche nei giorni successivi, ma è irremovibile! Il maggiore tedesco ritiene necessario che stiamo qui, fino a quando loro restano a difesa del campo d’aviazione.

Prendo di petto il tenente, insieme ad alcuni miei compagni...

Con questo tira e molla arriviamo al 13 gennaio.

Mentre sto consumando il rancio si presenta nell’isba l’attendente del [nostro] tenente e invita qualcuno di noi a presentarsi tra una mezz’ora...

Vado io, insieme ad un altro e trovo il tenente insieme ai rappresentanti degli altri gruppi. L’ufficiale ci fa la cronistoria dei giorni passati, infine taglia corto e dice:

“D’ora in avanti non vi comando più. Chi tra mezz’ora si trova qui verrà con me e cercheremo di raggiungere Voroscilovgrad.”

Io ribatto, con la carta geografica in mano, che è assurdo andare verso est, quando i volantini lanciati da cicogne italo-tedesche invitano sempre a dirigersi a ovest.

Nonostante la discussione, resto del mio parere e siccome lui non mi ordina più di ubbidirgli dico a tutti coloro che sono d’accordo con me di trasferirsi nella mia isba, per partire la mattina dopo, appena fa giorno... verso ovest.

Di ritorno, metto al corrente Lusardi e gli altri... in breve ci troviamo radunati in più di una quindicina. Aspettiamo l’alba e poi prendiamo la pista che costeggia la linea ferroviaria in direzione sud-ovest.

Di nuovo in ripiegamento

Fa un gran freddo. Bisogna mettersi la mano guantata sulla bocca e sul naso per filtrare il respiro, altrimenti l’aria gelida – salendo dalle narici – congela la fronte.

Camminiamo tutto il giorno e verso sera, prima che faccia buio, cerchiamo un villaggio per sostare al riparo. Bisogna trovare anche del cibo, presso i civili.

Solo da loro dipende la nostra sopravvivenza, d’ora in poi.

Buona gente, questi Russi dell’Ucraina. Pur nella loro pochissima disponibilità ci trovano sempre qualcosa da mettere sotto i denti: patate, verze sott’aceto...

Qualche animale da cortile ce lo procuriamo direttamente con le nostre mani, lunghe talvolta più del dovuto.

Io cerco sempre di avere una tasca piena di semi di girasole... non è molto, ma così riesco a calmare i crampi allo stomaco.

La colonna di soldati sbandati diventa a poco a poco più numerosa... bene, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Lusardi e io siamo sempre insieme – da più di anno, ormai – e mi fa piacere, perché è un [bravo] ragazzo e so di poter contare sulla sua amicizia, come lui può contare su di me.

Sono già cinque giorni che camminiamo...

Qualche volta un aereo russo isolato sorvola la colonna e allora mi butto nella neve, per paura di essere mitragliato o colpito da spezzoni esplosivi.

Il mattino del 22 gennaio, giunto sulla cima di una collinetta, resto sbalordito: ho davanti una colonna interminabile di soldati, con muli, qualche autocarro, pezzi d’artiglieria e alcuni semoventi tedeschi.

Forse siamo fuori dai guai...

Mi aggrego a questa colonna e apprendo che si tratta della Divisione Tridentina, che si sta ritirando dal fronte del Don.

Insieme a Lusardi riesco a raggiungere la testa della colonna. Arrivati a un villaggio, i comandanti ordinano di pernottare.

Sulla piazza alcuni alpini preparano il rancio e ne danno anche a noi. Quindi entriamo nell’isba vicina per mangiare a trascorrervi la notte.

Si avvicina un sottufficiale alpino per chiedermi chi sono e da dove vengo. Rispondo che sono della Divisione Ravenna, ora sbandato, e che mi sono unito proprio oggi a questa colonna.

Mi dice che non posso restare, non sono organizzati e non possono accettare infiltrati provenienti da altri reparti. Gli faccio presente che il mio compagno e io siamo in buona salute e armati, ma non vuole sentire ragioni.

Per questa notte posso restare, ma domattina dovremo tornare in fondo alla colonna insieme agli altri sbandati.

Ha ragione, ma questo ci abbatte il morale ancora di più...

Con la Divisione Tridentina

Il mattino successivo è un susseguirsi di ordini secchi e precisi. Sono incredibili, questi alpini! In mezzo allo sfacelo rimangono organizzati e strappano coi denti ogni metro verso casa, per loro e per noi.

Io e Lusardi aspettiamo a capo chino che ci sfilino tutti davanti. La ritirata della Tridentina è più difficile di come l’immaginavo, due-tre volte al giorno si accendono dei combattimenti per aprire un varco e vengono sempre più ostacolati da puntate di carri armati russi e da incursioni aeree.

Ogni volta i Russi indietreggiano, lasciando passare i reparti armati della Tridentina, poi con i carri e l’aviazione attaccano la colonna indifesa degli sbandati, che sulla pista ghiacciata si snoda per un paio di chilometri.

Senza trovare resistenza, schiacciano tutto ciò che trovano sul loro passaggio: soldati, slitte trainate con sopra feriti e congelati, che solo la pietà umana dei loro compagni non vuole abbandonare.

Passo indenne attraverso questi pericoli, sempre insieme a Lusardi, ma se mi guardo indietro è una carneficina.

Arrangiandomi alla meno peggio, il mattino del 26 gennaio 1943 giungo in vista di una cittadina. Deve essere un centro importante: infatti è Nikolaieska.

Qui i combattimenti si protraggono da alcune ore ininterrottamente.

Le voci dicono che non si riesce a sfondare. Il terrapieno della linea ferroviaria è un baluardo insormontabile; noi sbandati, a migliaia su un costone che domina la città, siamo bersagliati dagli aerei sovietici.

Il sole volge ormai al tramonto e – [se passeremo] una notte all’addiaccio, domattina saremo tutti congelati e stecchiti.

Una voce corre in mezzo ai disperati: “Muoversi, muoversi... scendere a tutti i costi!”

Io e Lusardi ci siamo accordati di stare spalla a spalla e, se è il caso, [di tenerci] anche per mano. La discesa verso la linea ferroviaria, inizialmente lenta, si trasforma in corsa.

Passiamo sopra i binari, spazzati dalle mitragliatrici, dai fucili e dai mortai russi. Non mi fermo un attimo. Seguito da Lusardi corro verso le prime isbe, entro in una dalla porta scardinata, mi butto bocconi sul pavimento e resto così non so quanto tempo.

Piano piano mi metto a sedere, chiamo Lusardi che mi risponde dall’altro lato della stanza, lo invito accanto a me per stare più caldi: l’isba non ha porte né finestre e un vento gelido penetra nelle ossa.

Senza chiudere occhio, e attento a ogni rumore, attendo l’alba.

Dopo Nikolaevka

Si stanno formando gruppetti di soldati senza un ordine prestabilito. Anch’io, con Lusardi, mi avvio sulla pista che porta fuori città. Non si combatte più, sembra un mondo irreale. Cammino tutto il giorno, sosto in un’isba per la notte, mangio alcune patate lesse offerte da un vecchio contadino russo.

Il 28 gennaio, verso mezzogiorno, intravvedo in lontananza alcuni autocarri tedeschi e italiani, fermi sul ciglio della strada.

Si tratta di un reparto di sussistenza tedesco che distribuisce rancio caldo... pane, salsicce, formaggio e caffè, e [di] un autocarro italiano con generi di conforto: cognac, cioccolata e sigarette.

Io e Lusardi facciamo una buona provvista di tutto questo ben di Dio.

Su un’autoblindo un ufficiale italiano ci saluta. Dicono che è il generale Nas[c]i, comandante del Corpo d’Armata alpino. Annuncia che siamo fuori dalla sacca.

Con la pancia piena e questa buona notizia il morale mio e dei miei compagni è quasi euforico.

Un centinaio di metri più avanti, a un incrocio, frecce segnaletiche rudimentali indicano ai reparti alpini i luoghi ove devono nuovamente raggrupparsi.

Per gli sbandati una sola freccia indica la città di Kharcov. La raggiungo nella mattinata successiva.

Conosco bene quei luoghi, infatti vi ho soggiornato per quattro settimane nell’ottobre scorso. Frecce segnaletiche indicano il Comando Tappa, dove dobbiamo presentarci.

Rifletto un attimo, poi informo Lusardi della mia decisione: al Comando Tappa non mi presento; ho paura e intuisco che accadrebbe quanto successo il mese prima: inquadrato e inviato nuovamente al fronte.

Lusardi è titubante, poi conviene anche lui che la storia può ripetersi.

Decido di continuare a piedi, senza cercare l’aiuto di qualunque autorità militare.

Passerò di villaggio in villaggio, affidandomi alla bontà dei civili russi per mangiare e pernottare: noi, al contrario dei Tedeschi, siamo ben visti. Ho una buona carta geografica e l’ovest lo so trovare senza problemi. Da qualche parte – là in fondo – ci sarà pure casa mia!

Dopo Har’kov

Lusardi e io – sempre a piedi – usciamo da Kharcov. Vogliamo raggiungere Isium, che è più distante di quanto credessi.

La raggiungiamo che è già notte, e diventa difficile trovare un’isba non troppo affollata. Sono preoccupato perché fa molto freddo ed è anche pericoloso restare fuori di notte... qualche cecchino partigiano potrebbe farmi fuori senza pensarci due volte.

Lusardi e io scorgiamo un’isba. Bussiamo e picchiamo sui vetri, e finalmente si affaccia sulla porta un vecchio. Più a gesti che a parole spiega che non può lasciare entrare nessuno, e mi indica un simbolo sulla porta, tracciato con il gesso dai soldati tedeschi alcune ore prima.

Non ho tempo e voglia di discutere. Spingo il Russo all’interno, entro con Lusardi e richiudo la porta alle mie spalle. Questo buon vecchio è disperato, teme una rappresaglia dei Tedeschi, cerco di tranquillizzarlo e a gesti gli faccio capire che mi assumo io tutta la responsabilità.

Lusardi fruga nelle tasche e trova alcune saponette che la Sussistenza italiana ci passava, quando eravamo ancora organizzati. Le due donne, che insieme al vecchio si trovano nella stanza, come per miracolo fanno saltare fuori delle patate lesse e una ciotola di latte per ciascuno.

Nella stanza accanto c’è un letto a una piazza, su cui Lusardi e io ci buttiamo per riposare, addormentandoci come sassi.

Un battere alla porta mi sveglia di soprassalto e sento un gran vociare in tedesco, di persona abituata al comando. Vedo il vecchio che cerca di giustificarsi e indica noi due. L’ufficiale tedesco, seguito dall’attendente, si avvicina gridando frasi che non capisco, senz’altro minacciose.

Tento una spiegazione, ma lui è sempre più infuriato. Scandisce più volte una parola che conosco bene: “Raus, raus!”

Lusardi e io siamo inebetiti, mentre il Tedesco si slaccia il cappotto e posa la mano destra sulla fondina della pistola. Poi, in russo, forse per farsi capire meglio:

“Cinque minuti per lasciare l’isba.”

Spara in aria e lancia un altro Raus.

Prendiamo tutta la nostra roba in fretta e ci avviamo alla porta.

Ma nel mio intimo ho uno scatto di ribellione, oltre ad avere ben chiaro che non è possibile sopravvivere a una notte trascorsa all’aperto.

Giunto alla porta, non esco, e mi accovaccio rassegnato sul pavimento, appoggiandomi con le spalle al muro. Lusardi fa lo stesso. Chiudiamo gli occhi e aspettiamo l’irreparabile.

Passano alcuni attimi... riapro gli occhi. L’ufficiale fa due passi verso di me, poi sembra cambiare idea. I due Tedeschi iniziano a mangiare avidamente pane, burro e formaggio che avevano con loro. Terminata la cena, l’ufficiale si corica sul letto, con l’attendente al fianco, sul pavimento. Si addormentano, e russano pure.

Quanti pensieri mi passano, allora, per la mente, tra cui anche quello di vendicarmi. Basterebbero due colpi ben assestati con il calcio del fucile per togliere dalla circolazione un prepotente.

Poi il buon senso prevale...

Il mattino presto i due si svegliano, si rivestono e se ne vanno, dopo un’abbondante colazione. Lusardi e io ci avviciniamo al tavolo, mangiamo le briciole rimaste e i resti del burro e del formaggio.

Ci rimettiamo in cammino, arrivando presto in un paesetto. Decido di fermarmi in un’isba dove si trovano altri sette-otto soldati che hanno catturato una gallina e la stanno cuocendo...

Durante la notte, veniamo svegliati dal fumo: l’isba ha preso fuoco. Tutti ne usciamo incolumi. In meno di un’ora dell’isba non resta traccia; la donna russa che vi abitava si dispera...

Ci rimettiamo in cammino, ma verso mezzogiorno mi sento le gambe molli e la testa mi duole. Lusardi cerca di rassicurarmi, dice che sarà stanchezza accumulata.

La sera entro in un’isba per pernottare, la testa mi si spacca, mi butto in un angolo senza nemmeno la forza di mangiare. Lusardi si accorge che ho la febbre.

Trascorro la notte agitato, e chiamo mia madre, che mi aiuti...

Il mattino, aiutato da Lusardi, riprendo la pista ghiacciata, ma non ce la faccio proprio. Il timore di non riuscire ad andare avanti mi abbatte psicologicamente.

Ho già deciso di fermarmi al primo villaggio. Arrivino pure i Russi, mi facciano prigioniero, sarà quel che Dio vorrà. Mi fermo, comunico a Lusardi la mia decisione e lui cerca di rincuorarmi, ma sono irremovibile:

“Tu che puoi, continua pure. Se riesci a tornare a casa, sai dove abito: vai a dire a mia madre che tornerò anch’io.”

Continuiamo a camminare piano, lui mi sorregge per un braccio. A un tratto si ferma, mi guarda fisso negli occhi ed esclama:

“Non ti lascio solo. Dove resti tu, resto anch’io. Ne abbiamo passate tante, insieme... passeremo anche questa.”

Il suo tono perentorio non ammette repliche.

Caro e buon Lusardi, montanaro di Santa Maria del Taro, carbonaio sul Monte Penna...

Priluki e Gomel'

Giunto alla sommità di una collinetta, intravedo sulla sinistra un villaggio distante circa quattrocento metri.

Prendiamo il sentiero che porta laggiù.

Busso a un’isba al centro del paese. Una, due, tre volte, e con forza.

Finalmente una donna anziana viene ad aprire e, avuta conferma che siamo soldati italiani, ci fa entrare.

Lusardi spiega che sono malato.

La donna, dopo avermi messo la mano sulla fronte, mi fa coricare su un lettino.

Dopo un’oretta arriva anche il marito. I due sembrano agitati e confabulano. Lusardi e io ci guardiamo, un po’ in ansia... ma la donna viene verso di noi e scoppia in un pianto dirotto.

Il marito accorre e cerca di consolarla. Poi ci spiega: hanno due figli arruolati nell’Armata Rossa... dalla loro partenza – due anni prima – non hanno più ricevuto notizie. Ormai li ritengono morti.

Ora il Signore gliene ha mandati altri due, di cui prendersi cura.

La signora ci prepara da mangiare, io mi sforzo e ingoio del buon latte bollente.

Trascorro una notte agitata, e la donna viene a vedermi spesso, facendomi annusare dell’ammoniaca che, secondo lei, mi farà respirare meglio.

Il mattino successivo, il marito esce presto e torna con rasoio, forbici e altri arnesi. Mi fa sedere e inizia a tagliarmi capelli e barba, incolti da tre mesi. Mi porge anche una bacinella d’acqua per lavarmi.

Stesso trattamento per Lusardi.

Finita l’operazione, noi due ci guardiamo, ridendo. Stentiamo a riconoscerci e ci sembra di essere rinati. Quello stesso giorno la mama russa mi aiuta a indossare un camicione per bollire i miei panni luridi ed eliminarne i pidocchi. Il giorno seguente, medesima cosa per Lusardi.

In paese tutti hanno saputo che nella casa del maestro – tale è la professione del papa, come noi ormai lo chiamiamo – sono alloggiati due soldati italiani, uno dei quali ammalato. Alcune donne vengono a farci visita. Sono curiose, a gesti chiedono se abbiamo genitori, fratelli, sorelle... sono fanatiche delle fotografie.

Ne conservo una nel portafoglio, scattata nel cortile di casa mia...

Viene spesso a trovarmi un ragazzo quattordicenne di nome Sergio, simpatico e sveglio, al quale ho regalato alcuni francobolli italiani, che lui ha sistemato tutto fiero in un album insieme ad altre decine di francobolli di diversi Stati.

Da cinque giorni sono ospite del papa maestro; l’affanno è diminuito, ma la febbre è ancora sui trentotto gradi e non vuole scendere.

Chiedo a Lusardi se è disposto a tornare sulla pista dove continua la ritirata, per vedere cosa sta succedendo, e magari riuscire ad avere qualche notizia.

Lui accetta ben volentieri. Torna dopo un’oretta e mi riferisce che gruppi numerosi di soldati italiani, tedeschi e di altre nazionalità camminano sempre verso ovest, ma senza una meta precisa, ognuno seguendo chi lo precede.

A piedi trascinano slitte stracariche di feriti... per lo più si tratta di congelati.

Uno spettacolo che fa male al cuore.

Il papa è un grande ammiratore dell’Italia e pagherebbe chissà cosa per visitarla. Un giorno, in cui è presente anche Sergio – il ragazzo dei francobolli – prendo una matita e su un foglio scarabocchio goffamente il nostro stivale, con Sicilia e Sardegna.

Li vedo sorpresi e attenti. Continuo e faccio un punto al centro. Pronuncio e scrivo Roma, e loro in coro ripetono Roma.

Più in alto, un altro puntino – Firenze – e loro in coro: Florens.

In alto a destra, altro puntino – Venezia – e in coro [dicono] Venis.

Il papa prima di morire vorrebbe vedere queste città.

Io gli prometto – e lui mi fa giurare unendo i due indici a forma di croce, con sopra un bacio – che farò l’impossibile per accontentarlo.

Faccio un altro punto – Milano – e loro: Milan.

Più su, Torino... e loro: Turen.

Da Torino, zigzagando verso il mare traccio il fiume Po e vicino a Milano [faccio] un altro punto e scrivo Parma, la mia città.

Poveretto, [lui capisce], mi abbraccia e mi bacia. Chiede quante classi ho fatto a scuola; con la mano gli indico cinque. Non ci crede, devo aver fatto molte classi in più: qui in Russia ne fanno otto, ma quel che ho fatto io non lo sanno fare.

Sono lusingato e orgoglioso, ma la verità è quella, ho fatto solo sino alla quinta elementare.

Lusardi tutti i giorni torna sulla pista: pochissimi, ormai, gli Italiani in transito, solo Tedeschi e altri alleati, diretti verso il fronte di Kharcov.

Comincio a riprendermi dalla malattia che mi ha colpito dieci giorni prima. Solo la sera ho la febbre.

Con papa ho accennato ad una mia eventuale partenza; la nostalgia dell’Italia e di mia madre è tanta. Gli faccio presente che non potrò stare sempre a casa sua.

Quando arriveranno le truppe russe mi faranno prigioniero portandomi chissà dove, e potrò tornare a casa solo a guerra finita, se ne avrò la fortuna.

Lui mi interrompe e insieme alla mama giura che da casa sua nessuno mi porterà via, se ne fa garante come maestro del paese.

Lusardi, dopo un ulteriore sopraluogo alla pista della ritirata, mi annuncia che ha incrociato alcuni reparti italiani ancora efficienti che si stanno dirigendo verso la città di Gomel, [da] dove è previsto il rimpatrio dei resti dell’Ottava Armata italiana.

Controllo la carta geografica. Gomel dista da Priluki – il paese in cui mi trovo – circa duecento chilometri.

Lusardi è preoccupato per la mia salute e suggerisce di aspettare ancora qualche giorno.

Sono già tredici [giorni che siamo qui] e comincio a essere impaziente.

Comunico a papa e mama la mia intenzione di lasciarli, sebbene con tanto dispiacere.

La loro reazione è blanda, hanno capito il mio dramma e fanno ormai ben poco per sostenere le loro buone ragioni.

[Il giorno dopo], al mattino presto, la mama ci riempie il retro della giubba di patate lesse, uova sode e un sacchetto di semi di girasole. Ha le lagrime agli occhi e ci ringrazia per il tempo trascorso con loro, come fossimo suoi figli.

Il papa ci accompagna fino alla pista, ci abbraccia e continua a salutarci con la mano finché riesce a vederci.

Potrò mai dimenticare l’affetto e le cure ricevute da queste care persone? Spero solo che la guerra abbia risparmiato i loro due figli.

Camminiamo fino a sera e pernottiamo in un’isba.

Dopo sei giorni siamo a Gomel. Il 4 marzo arrivo al posto di blocco.

Sulla destra una freccia indica la località in cui è accantonato il XXVI Battaglione Genio Artieri.

Quello che rimane del reparto è riunito nei locali di vecchie caserme russe; ritrovo Spotti, Fumagalli, Gabbi e altri.

Il capitano Manente, giunto a Gomel quindici giorni prima, comanda il Battaglione: il maggiore comandante, infatti, è dato per disperso.

La febbre non mi abbandona e mi reco all’ospedale per farmi ricoverare.

Malati, feriti gravi e congelati hanno la precedenza per il rimpatrio.

Il medico mi diagnostica una pleurite secca. Però, visto che mi reggo in piedi, non può ricoverarmi, vi sono soldati ben più gravi, e quindi io posso restare al reparto.

Non mi arrendo e tutti i giorni passo dall’infermeria. Ma la risposta è sempre la solita.

Gomel brulica di soldati ed è sottoposta a un bombardamento notturno continuo.

Rifugi antiaerei non ve ne sono, perciò le perdite sono ingenti.

Il Comando superiore ordina che i militari liberi dai servizi di guardia e di pattugliamento pernottino nei paesi vicini e tornino in città solo al mattino; così anch’io e i miei compagni verso il tramonto ci rechiamo in un villaggio distante circa cinque chilometri.

A forza di insistere, l’ufficiale medico – spazientito – mi prende per un braccio, mi porta nel suo ufficio, scarabocchia qualcosa su un foglio e me lo porge:

“Domattina alle sei parte un treno per Leopoli, se riesci a salire arrivi presto in Italia!”

Ringrazio e rientro al reparto, mentre il capitano sta inquadrando gli uomini per portarli fuori Gomel a pernottare. Gli faccio presente la mia esigenza di essere alla stazione alle sei del mattino, esibendo il certificato medico.

Non può lasciarmi qui, sono sotto la sua responsabilità, ma promette che la mattina dopo mi farà scortare in città per farmi arrivare in tempo alla stazione.

Alle due [di notte] ho deciso: non posso più aspettare. Sveglio Lusardi e gli dico che me ne vado. Lui mi sconsiglia e ha ragione, i partigiani nella zona sono molto attivi e attaccano i militari isolati, ma sono irremovibile.

Rimpatrio

In stazione c’è un convoglio composto da carri bestiame; al centro, due [di essi] sono riservati ai soldati italiani.

Immaginavo un treno ospedale, ma va benissimo anche così!

Mostro il foglio a un ufficiale che lo scarabocchia, me lo restituisce e mi fa salire.

Siamo stretti come sardine, ma non si lamenta nessuno.

Alle sei in punto la locomotiva fischia e il convoglio si muove.

Si ferma solo la sera, nelle stazioni dotate di mensa e di addetti alla distribuzione rancio della Sussistenza tedesca.

Di notte il treno sosta nelle stazioni per paura di attacchi nemici e sabotaggi.

Dopo sei giorni arrivo a Leopoli, in Polonia; a ricevermi ci sono soldati di sanità, con ambulanze, medici e crocerossine.

Ricoverato subito al Centro Ospedaliero Italiano, convalidano la diagnosi di pleurite secca, quindi sono trasferito su un treno ospedale diretto in Italia.

Dopo tre giorni sono al Brennero.

I miei compagni e io proviamo una commozione indescrivibile.

A Verona il treno sosta e qui assisto a una scena che non immaginavo, anche se prevedibile: mamme, spose, figli, genitori chiedono notizie dei loro congiunti.

Cosa dire a queste persone dell’immane tragedia alla quale io e i miei compagni abbiamo assistito!

Niente, cerco solo di consolare e tranquillizzare quella povera gente in pena, anche se il nostro aspetto e i nostri occhi purtroppo devono parlare da soli.

Il treno riparte e si ferma a Bologna. Molti ammalati – i più gravi – vengono scaricati.

Si prosegue per Cervia di Ravenna, dove anch’io vengo ricoverato presso la Colonia Montecatini, allora adibita a Ospedale Militare di Riserva, dipendente da quello di Bologna.

Disinfezione, rasatura e addirittura una doccia ristoratrice...

Dopo venticinque giorni di degenza vengo dimesso con trenta giorni di convalescenza.

Parto subito e riesco ad arrivare a Parma verso sera.

Purtroppo non trovo più nessun mezzo pubblico che mi porti a Mezzano Inferiore, a casa.

Per calmare l’impazienza, mi concedo un lusso e decido di dormire presso la stazione, all’albergo Ghidini.

Il giorno dopo, 22 aprile 1943, giovedì della Settimana Santa, sarò a casa.

Domenica 25 è Pasqua, a casa mia... non ci avrei mai potuto credere.

A casa

Trovarmi al mio paese tra famigliari e amici, averla scampata da quell’inferno ha dell’incredibile, non riesco a capacitarmi e le prime notti il dormire è un travaglio, tra sussulti e incubi.

Tra gli amici rientrati in quei giorni vi è Fernando, un caro compagno d’infanzia: è in condizioni peggiori delle mie, avendo riportato un grave congelamento agli arti inferiori.

Rievochiamo i fatti vissuti gomito a gomito, tra i quali quello del 19 dicembre, a Kantemirovka...

Infagottati con passamontagna, elmetto, coperta sopra le spalle oltre al cappotto, potevamo riconoscerci solo per gli occhi.

Anche Dino è tornato malconcio, con congelamento alle dita per avere perduto i guanti.

Però ci riteniamo fortunati.

Quasi tutti i giorni la mamma di Elvio – mio compagno di lavoro – mi chiede se il figlio tornerà; ho la certezza che non ce l’abbia fatta ed è un continuo raccontare bugie e sempre bugie.

Così pure è per la mamma di Osvaldo, grande e grosso, alpino della Julia.

A queste mamme non posso fare altro che infondere speranza: se non sono ancora tornati, può darsi che siano prigionieri.

Vado spesso all’osteria del paese. Nessuno immaginava lontanamente cosa era successo dal dicembre ’42. Ciò era dovuto alla propaganda fascista, che non aveva lasciato trapelare nessuna notizia in merito.

Il comunicato del Comando Supremo citava inizialmente azioni di pattuglia, poi aspri combattimenti con contrattacchi delle nostre truppe, e ristabilimento della linea del fronte sul Don.

Nel mese di gennaio i comunicati parlavano di aspri combattimenti sul fronte di Stalingrado e sul fronte del Don, di rettifica di posizioni da parte delle truppe italiane, per contenere l’offensiva russa, quando la nostra Ottava Armata non esisteva più.

Noi reduci dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo, per non essere accusati di disfattismo.

Terminata la convalescenza, il 20 maggio mi reco a Parma per la visita di controllo, con la speranza di ottenere altrettanti giorni.

Ma il colonnello Visconti, dopo una visita sommaria, certifica che sono di nuovo idoneo a raggiungere il corpo di appartenenza: entro la mezzanotte del 22 maggio 1943 dovrò presentarmi al Deposito del 9° Reggimento Genio, a Trani.

Prima e dopo l’8 settembre 1943

Da Trani vengo subito destinato al distaccamento del Reggimento, a Pescara. Lì stanno ricostituendo il XXVI Battaglione Genio Artieri, rientrato dalla Russia.

Arrivano altri reduci: rivedo Spotti, Pini, Lusardi... ma altri mancano.

Compresi i nuovi complementi siamo circa 250, agli ordini del capitano Manente di Napoli, comandante la mia Compagnia in Russia.

Al 10 giugno [1943] i reduci sono solo 76, più due ufficiali, su una forza originaria di 860 soldati, tanti erano i componenti del XXVI Battaglione [al Fronte Orientale].

Il 15 giugno il capitano ordina l’adunata e comunica che il Comando superiore ha deciso lo scioglimento del Battaglione.

Sono triste perché i miei amici sono stati destinati a Bressanone, mentre io dovrei rientrare una volta di più al Deposito di Trani.

I miei tentativi per aggregarmi al gruppo di genieri destinati a Bressanone non hanno successo.

A Trani sono assegnato al I Plotone Autonomo Minatori, in qualità di autista e motociclista. Veniamo divisi in Squadre, dislocate in varie località della provincia di Lecce, con il compito di minare tutti i ponti stradali e ferroviari della provincia stessa.

Io devo accompagnare il tenente [che comanda il Plotone], affinché le varie mansioni vengano assegnate e portate a termine. Devo anche portare la posta, la deca, tutto quanto serve.

Se potessi terminare la guerra in questi posti, dopo tutto sarei contento.

Sull’imbrunire dell’8 settembre [1943] si odono colpi di cannone e la contraerei di Brindisi. Mi chiedo cosa sarà mai successo. La novità arriva in breve tempo: l’Italia ha chiesto l’armistizio agli Anglo-Americani. La guerra è finita, si torna a casa!

Il mattino successivo parto presto [con la moto assegnatami] per rientrare a Lecce: la fureria è chiusa. Senza pensarci due volte salto la finestra ed entro: il tenente non c’è, non c’è neppure il furiere. Ma la guerra è finita o cosa?

Mi reco al Comando Tappa, dove trovo una gran confusione, nessuno che dia ordini... chi può se ne va a casa.

Passo dal magazzino carburanti, faccio il pieno alla motocicletta, riempio due canestri di riserva che appendo dietro... non si sa mai.

Dopo alcuni giorni di andirivieni, in cui ognuno cerca di arrangiarsi come può, decido di andare a Taranto, per saperne di più... Corre anche voce che vi stiano sbarcando gli Inglesi.

In effetti stanno attraccando non solo truppe inglesi, ma anche Austragliani [sic], Neozelandesi, Indiani, Canadesi e altri.

Gironzolo per la città dopo avere abbandonato la moto, ormai senza benzina.

A un certo punto mi colpisce un cartello, scritto in diverse lingue: è l’invito – per cittadini ed ex-militari – ad arruolarsi nei servizi di pattugliamento e ordine pubblico in Africa Settentrionale. Vitto, alloggio e cinque franchi al giorno.

Ci penso, entro e firmo.

Il giorno successivo mi imbarco su una nave mercantile, la Liberty.

Dopo tre giorni di mal di mare continuo, sbarco ad Algeri. Mi trasferiscono immediatamente in una caserma immensa, a Mers-el-Kebir.

Mi rendo conto solo ora che mi sono arruolato nella Legione Straniera Francese, della quale prima non conoscevo nemmeno l’esistenza!

Qui non si scherza, la disciplina è tremenda e l’istruzione non conosce soste.

In compenso il rancio è buono e la paga è di cinquanta franchi ogni dieci giorni, come da contratto.

Dopo mesi di questa vita durissima, un mattino – nel passare davanti al Comando – vedo un avviso appeso in bacheca. Mi avvicino e leggo in italiano che per i legionari che intendono arruolarsi o ri-arruolarsi nei rispettivi eserciti combattenti, la ferma nella Legione Straniera può venire annullata.

Non rifletto neppure un attimo. La nostalgia di rientrare in Italia e l’impazienza di lasciare questo posto mi fanno entrare di corsa nell’ufficio.

Il mattino successivo mi imbarco e dopo tre giorni la nave si ferma in rada davanti al porto di Salerno.

Siamo una sessantina di Italiani e ci presentiamo al Comando Tappa di quella città. Il giorno seguente – in autocarro – raggiungo una caserma di Capua.

In fureria un capitano mi chiede le generalità e se ho fatto il militare. Spiego. Da parte sua nemmeno una parola sulla mia provenienza.

Al magazzino vestiario mi consegnano la divisa italiana, mitra Sten inglese ed una nuova piastrina di riconoscimento.

Sono inquadrato nel Gruppo da Combattimento Legnano, Battaglione Goito, 1ª Compagnia.

È il 2 aprile 1944.

In seguito il giovane Mario Squarza viene inviato sul fronte di Cassino e, durante un’operazione, viene ferito da una raffica di mitragliatrice alle gambe.

Soccorso prima da un graduato di Sanità e poi da due soldati muniti di barella, viene trasferito all’ospedale di Capua e operato. Una delle due ferite si infetta e sono necessari un nuovo intervento e alcune medicazioni molto dolorose, per eliminare il pus.

Alla fine tutto si risolve per il meglio.

Mario Squarza – non più idoneo ai servizi di guerra – viene destinato al Quartier Generale del Comando Supremo italiano di stanza a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno.

Per sua stessa ammissione, l’incarico si rivela una pacchia, poiché diviene in breve tempo l’aiutante del responsabile della mensa-ufficiali e del magazzino viveri.

Il 4 giugno 1944 Roma è liberata. Quartier Generale e Comando Supremo si spostano nella città eterna...

Le truppe alleate continuano ad avanzare, e con l’8ª Armata inglese si muovono i cinque Gruppi da Combattimento italiano. Il fronte si blocca sulla Linea Gotica per tutto l’inverno 1944-1945, poi l’offensiva riprende.

Nell’aprile 1945, come noto, la guerra finisce.

Mario Squarza da due anni non ha notizie dalla famiglia. Gli viene concessa una breve licenza. Parte da Roma e, impiegando quattro giorni per raggiungere il parmense, può riabbracciare la madre e il fratello.

Dopo lunghe vicissitudini e difficoltà burocratiche e logistiche (il congedo deve essere firmato e validato dall’originario reparto di appartenenza, cioè dal Gruppo da Combattimento Legnano, il cui Comando – nel caos del periodo successivo al 25 aprile – sembra introvabile) il 12 dicembre 1945 Mario Squarza può lasciare definitivamente Roma e la divisa.

Il ritorno alla vita civile – se da un lato lo riempie di gioia – dall’altro lo preoccupa non poco. La disoccupazione è fortissima, l’edilizia è ferma, le industrie pure.

L’Italia attraversa un periodo cupo, fatto di vendette e ritorsioni; le conseguenze della sconfitta e della guerra civile – con soldati di ogni nazionalità che scorrazzano per la penisola – si fanno sentire.

Tuttavia Mario è deciso a impegnarsi con forza d’animo perché tutto quanto ha passato e sofferto non debba più verificarsi. Il suo pensiero è rivolto, in modo particolare, alle generazioni future.

Ricostruire la propria vita non è semplice. Questo lo porta – per alcuni anni – a dimenticare gli amici e i compagni più cari, con cui aveva diviso rischi e pericoli.

Con il trascorrere del tempo, i ricordi riemergono nitidi e imperiosi, e con essi il bisogno di riannodare alcuni legami.

Riesce a rintracciare con facilità l’amico Spotti, di Viarolo.

Dovrà attendere, invece, fino al 1955 per riabbracciare Alessandro Lusardi, il compagno dei giorni del ripiegamento, che morirà nel 1981.

Anche Mario Squarza non c’è più... Se n'è andato il 23 giugno 2014.

Alcune considerazioni. Mario Squarza racconta di avere raggiunto – il 22 gennaio 1943 – la colonna della Divisione Tridentina in ripiegamento. Durante quei giorni drammatici accadde di tutto ed è quasi incredibile come Mario fosse riuscito ad agganciare tale Divisione – percorrendo un territorio in cui muovevano reparti sovietici, decisi a ostacolare il Corpo d'Armata alpino – e senza imbattersi nelle colonne di Cuneense, Julia e Vicenza (in marcia su itinerari pressoché paralleli, ma più a sud, rispetto a quello della Tridentina). Le relazioni del generale Luigi Reverberi e del colonnello Giuseppe Adami – comandanti rispettivamente la Divisione Tridentina e il 5° Reggimento alpini – descrivono, inoltre, una situazione ancora allarmante per il 28 gennaio 1943. Quel giorno, infatti, la Tridentina si diresse a Novyj Oskol, che si scoprì essere in mano sovietica. Sembrava inevitabile l'ennesima battaglia per impadronirsi del centro abitato, Poi, causa le condizioni generali della truppa e la scarsa disponibilità di munizioni, si decise di aggirare la località e di proseguire verso Slonovka. Secondo le relazioni suddette, il Corpo d'Armata alpino uscì dall'accerchiamento avversario il 31 gennaio 1943, a Šebekino, e quindi forse Mario Squarza ha confuso il giorno dell'incontro con il generale Nasci, comandante l'intero Corpo d'Armata alpino che – secondo quanto riporta il memoriale – il 28 gennaio 1943 avrebbe rassicurato i soldati in marcia, dicendo loro che ormai erano fuori dalla sacca.

Fine