Verona, 6 settembre 2010

Eravamo in tre, figli di soldati della 22ª Compagnia del IX Battaglione del 1° Reggimento del Genio Pontieri e abbiamo avuto l'onore e la fortuna di conoscere e intervistare l'ultimo superstite ancora in vita della Compagnia dei nostri padri.

Il suo nome è Gaetano Piccoli, classe 1919, un uomo in ottima forma che dimostra sicuramente meno dei suoi anni.

La sua vicenda lo ha visto partire nel luglio del 1941 per la Russia con il C.S.I.R, rimanerci con l'ARM.I.R. fino al dicembre del 1942, essere ferito al polpaccio durante la rottura del fronte, cercare la salvezza marciando per tre lunghi giorni e in fine cadere prigioniero dei Sovietici.

In prigionia rimarrà per i successivi tre anni, internato presso il Campo n. 58 a Saransk, zona Mordovia, dove vedrà morire di stenti molti dei suoi compagni.

Gli abbiamo sottoposto le foto dei nostri archivi e con pazienza lui ha scorso i volti dei suoi compagni, riconoscendone diversi con visibile emozione.

La giornata trascorsa con lui è stata molto intensa, specialmente quando abbiamo toccato i temi più delicati della prigionia e delle emozioni del ritorno a casa.

Quando l'avevo contattato telefonicamente mi disse che i soldati della sua compagnia erano come fratelli, e quindi è stato come ritrovare uno "zio", anche per l'accoglienza che tutta la famiglia ci ha riservato.

Da quell'incontro abbiamo ricavato una video intervista.

Di seguito riportiamo il suo quaderno di memorie che gentilmente Gaetano ci ha permesso di trascrivere.

30 Luglio 1941 – 17 Novembre 1945

Memorie di guerra e di prigionia, di Gaetano Piccoli

Soldato, classe 1919, Genio Pontieri di Verona,

1° Reggimento, IX Battaglione, 22ª Compagnia

Trascrizione del manoscritto originale, redatto alla fine degli anni Ottanta per non dimenticare i luoghi, i nomi e i fatti che lo videro protagonista – prima come soldato e poi come prigioniero – di una odissea dalla quale fortunatamente riuscì a uscire, tornando in Patria e ricominciando con fatica una esistenza normale.

Davvero emozionante è la descrizione dell'incontro con il padre, il giorno dell'arrivo a casa.

Un ringraziamento particolare va all'autore che ci ha permesso di trascrivere e di pubblicare questa testimonianza.

1. Introduzione di Luisa Segato

Dopo tre anni di guerra e altri tre di prigionia, il pontiere Gaetano Piccoli è tornato dai suoi cari. Sopravvissuto a una lunga e tormentata odissea, ha potuto riprendere la vita che amava, nel suo paese, con la famiglia; ha visto crescere figli e nipoti. Ma non ha dimenticato i compagni perduti. Si è portato dalla Russia un dovere da compiere, un dovere tanto impegnativo per un uomo solo, il dovere di ricordarli, di costruire con le parole un sepolcro di pace per loro. Come un rito sacro, in un grosso quaderno, con accurata grafia, ha scritto delle proprie e altrui sofferenze, degli eroismi piccoli e grandi di tanta ignota gioventù rimasta in Russia. Il suo rammarico è di non ricordare abbastanza, di non ricordarli tutti. Il racconto è costituito principalmente di due parti; la prima, relativa all’avanzamento fino al Don, termina con il 15 dicembre 1942; la seconda, più lungamente meditata, racconta il disastro del ripiegamento e della prigionia. Ci sono inoltre sei testi brevi relativi al dopoguerra. Il manoscritto si conclude con elenchi di compagni deceduti in campo di prigionia. Gaetano trascrive anche un elenco di recapiti di familiari e amici di commilitoni. Questo testo mi è sembrato una piccola perla. Volentieri ho raccolto l’invito a trascriverlo per la pubblicazione nel sito. Trascrivendo ho effettuato le modifiche necessarie a rendere la lettura scorrevole, cercando di non incidere sul contenuto.

Padova, ottobre 2010

Luisa Segato

2. Memorie di guerra

Il 30 luglio 1941 un treno di pontieri baldi e forti del IX Battaglione di Verona partì per la Russia con la bandiera italiana che sventolava.

Erano tutti giovani, i più anziani avevano trent’anni. Alcuni erano sposati, con figli in tenera età; e altri avevano lasciato le spose in attesa di un figlio. Tanti di quei figli non avrebbero conosciuto mai i loro papà.

Per la partenza dei pontieri la popolazione di Trieste era arrivata numerosa. C’erano anche le autorità ed i gerarchi fascisti. Donne e ragazze offrivano fiori e tanti piccoli doni assieme ai saluti cordiali. C’erano molti genitori che salutavano i loro figli. Scoppiarono lacrime a non finire quando si vide il treno partire carico di giovani che andavano al fronte. Eravamo il fiore della gioventù, malinconicamente obbligata al triste destino della guerra.

Il treno attraversò la pianura veneta. A Vicenza ci fu solamente una breve fermata, il tempo di consentire ad altri genitori presenti di salutare i figli ed abbracciarli con la speranza che tornassero. A Verona il treno rimase fermo un’ora e più. C’era moltissima gente che aveva saputo del nostro passaggio. C’erano tanti militari veronesi, tanti genitori, amici, parenti. Venivano a salutare e portavano cose buone: vino, salami, polli, dolci, frutta e pesche, tante pesche, data la stagione.

Quando il treno fischiò il segnale di partenza si ripeterono gli abbracci, i saluti, i baci, le grida di mamme disperate che dovevano lasciare i loro figli. Erano scene tristi che stringevano il cuore a ciascuno di noi. Quando il treno partì da Verona erano le due della notte e ancora continuavano i saluti: "Ciao, ciao, ciao …"

Lo sventolio dei fazzoletti continuò finché scomparimmo nel buio della notte inoltrandoci nella vallata verso Trento. Nelle carrozze nessuno più parlava. Ma dopo un po’ la nostra giovinezza prese il sopravvento e con uno scatto d’orgoglio si riprese a canticchiare per dimenticare. Il treno viaggiava lentamente ma ci portava sempre più lontano.

Arrivammo a Trento alle prime luci del giorno. Anche qui ci aspettavano per salutarci e darci coraggio. Dalle organizzazioni fasciste avemmo doni e viveri di conforto, latte condensato, frutta, carta da scrivere, penne, ecc. ecc.

Anche a Bolzano fummo bene accolti; ricevemmo panini, cioccolato, frutta, sigarette… Poi partimmo verso il Brennero. Salendo, dato il carico pesante, il treno non ce la faceva ad andare avanti; fu necessario mettere una seconda locomotiva e con quella, piano piano, arrivammo al Brennero. Dopo una piccola sosta si sollevò la stanga che segnava il confine con l’Austria.

Il cuore si strinse a tutti lasciando la nostra Italia.

Scendemmo la vallata verso Innsbruck. Il panorama era magnifico, coperto di boschi e pascoli in fiore ma il nostro pensiero era sempre dietro la vallata, in Italia.

Il treno si fermò a Innsbruck per qualche ora e ci fu distribuita una zuppa calda di cucina austriaca. Aveva uno strano sapore e a noi Italiani non fu gradita. Tutti la gettavano per la stazione come per dire: "Mangiatevela voi, cruchetti." Ma questo gesto di disprezzo non era giusto perché gli Austriaci ci avevano offerto quella che era la loro cucina. La zuppa ci era sgradita perché ci faceva capire che eravamo in territorio straniero. Il treno riprese a viaggiare attraverso l’Austria, che era molto bella con le sue splendide vallate, i meravigliosi boschi di pino, le case tra gli alberi e le villette coi giardini tenuti a meraviglia, pieni di fiori d’ogni sorta. Era veramente bello guardare l’ordine di questa gente che ci salutava di buon umore, con gesti delle mani. Il treno passò alla periferia di Vienna e attraversò bellissime pianure coltivate a grano, barbabietole ed altro. Macinando chilometri e chilometri giunse in territorio ungherese con le sue pianure a non finire. C’era tanta pastorizia, vacche, bufali, cavalli, pecore…

Era il mese di agosto ed il tempo era bellissimo. Incontravamo nuovi costumi; la gente era vestita in modo diverso dal nostro, non si capiva niente della lingua. Cercavamo di farci intendere a gesti e così ci rendevamo conto di essere tanto lontani dalla nostra patria. A Budapest sostammo tre-quattro ore e ricevemmo un rancio alla magiara. La gente mostrava tanta simpatia per noi Italiani e ci salutava volentieri. A me si avvicinò una ragazza che voleva conversare ma non potevamo capirci in nessun modo. Allora se ne andò facendomi segno che sarebbe ritornata. Poco dopo, infatti, era lì di nuovo con sigarette, caramelle e una sua foto con l’indirizzo. Quando il treno partì ci salutammo e lei, che aveva il fazzoletto in mano, lo sventolò fino a quando il treno non si fu allontanato.

Dopo cinque giorni di viaggio, finalmente, ci fermammo a Borsa, una piccola stazione sempre in Ungheria. Ci accampammo a circa un chilometro, in una vallata dove scorreva un piccolo torrente d’acqua pulita. Sostammo per tre giorni, il tempo di riposare un po’ e fare la pulizia al corredo. Poi ripartimmo in camion con le barche a rimorchio. Si viaggiava di notte per non essere scoperti dal nemico. Attraversammo i Carpazi alla fine di agosto.

Era circa mezzanotte quando giungemmo a un passo di cui non ricordo l’altezza; nevicava e faceva freddo. Dopo qualche ora cominciammo a scendere in territorio romeno. La mattina seguente c’era un sole bellissimo che riscaldava; le montagne in lontananza formavano un panorama magnifico. Attraversammo una grande pianura con tanta pastorizia, tante pecore, vacche, cavalli e altro. La gente ci guardava incuriosita con i nostri camion che trainavano le barche. Pensavano che stavamo andando al fronte a combattere contro il mostro russo. Dopo molti chilometri incontrammo le prime città romene: Balti e poi Botosani, Suceava e altre che non ricordo. Incontrammo altri costumi, gente povera e malvestita, rassegnata alla miseria. Sostammo per qualche giorno e ritrovammo la solita difficoltà a farci capire. Il fronte era ancora lontano.

Per raggiungere i nostri reparti più avanzati dovemmo attraversare la Bessarabia, dove avevano bisogno di noi pontieri per superare il primo fiume, il Bug. Fu fatto un ponte di barche e le nostre truppe poterono avanzare in territorio ucraino. Noi ci fermammo per rimanere di guardia al nostro ponte. Quando le fanterie e l’artiglieria furono avanzate di trecento chilometri, anche noi dovemmo raggiungerle.

In quei giorni, a causa delle piogge, la situazione era diventata difficile. Non era semplice muoversi con i nostri mezzi pesanti. Non esistevano strade ma solo piste in mezzo ai campi di grano e girasoli. Il pantano ci impediva di avanzare; i camion finivano fuori pista e avevamo un gran lavoro per rimetterli in carreggiata. Non riuscivamo a percorrere più di trenta-quaranta chilometri al giorno. Se smetteva di piovere per un paio di giorni il pantano diventava polvere e noi diventavamo delle maschere irriconoscibili. Intanto l’avanzata aveva portato il fronte lontano centinaia di chilometri. Ai primi di settembre i reparti di fanteria arrivarono a Dnepropetrovsk, città ucraina molto grande. Qui un grande fiume aspettava noi pontieri perché gettassimo il ponte. Ci avevano già provato i Tedeschi, ma senza riuscirci. Ci riuscimmo noi del IX Battaglione, 1° Pontieri. Con forza e coraggio, sotto il fuoco dell’artiglieria e degli aerei russi, costruimmo un ponte lungo 2-300 metri. I comandanti e i generali tedeschi ci dettero tanta soddisfazione per la nostra riuscita. Ma avemmo anche i nostri primi morti, caduti sul ponte mentre facevano il loro dovere. Caddero eroicamente per la nostra patria.

Il nostro Battaglione, il IX, era formato di tre Compagnie (21ª, 22ª e 23ª). La 21ª e la 23ª dovettero seguire l’avanzata, mentre la mia, la 22ª, rimase di guardia a proteggere il ponte che in dieci giorni fu colpito per ben 34 volte con perdite di uomini e materiale. Avemmo un gran da fare per riparare i punti colpiti dalle granate; furono momenti difficili, di continuo pericolo. Il pericolo passò dopo un mese, al di fuori di qualche bombardamento. Restammo nella città di Dnepropetrovsk per tutto l’inverno del 1941-1942. Fu un inverno molto freddo e il peggio toccò a quelli che erano al fronte, avanti di trecento chilometri, sotto il tiro nemico, sempre in pericolo. Noi eravamo accantonati nella città, in una caserma russa, al sicuro. Però si faceva sentire la fame, la razione era scarsa e il freddo toccava 40-45 gradi sotto zero. Grazie a Dio noi però eravamo abbastanza riparati. Ci mancavano notizie da casa, la posta non arrivava anche per più di un mese. Per noi soldati, così lontani dalla patria, era la cosa più grande che si potesse avere. Grande era la gioia di ricevere un pacco che conteneva da mangiare e qualche indumento di lana fatto dalle nostre mamme. Allora si gioiva.

Noi pontieri eravamo vestiti come in Italia, con un misero pastrano senza pelliccia e scarpe non adatte alle temperature locali. I nostri alleati tedeschi invece erano ben equipaggiati e non mancavano di niente; avevano da mangiare e da vestire ed erano ben armati. Il freddo si faceva sentire sempre di più; gli stessi Russi dicevano che da cento anni non si registravano temperature così basse. I nostri reparti avanzati subirono conseguenze gravi: congelamenti, feriti abbandonati a quelle temperature e compagni che silenziosamente dettero la vita per la patria. Ma certo le madri, le spose, i figli (anche quelli che non conobbero il loro papà) non dimenticheranno la fine eroica del loro caro.

Il Natale 1941 fu il primo in terra di Russia; trascorse con un sentimento di tristezza. Eravamo lontani dalle nostre famiglie mentre in occasione di quella grande festa eravamo abituati ad essere tutti uniti. Con coraggio e rassegnazione tutto si poté superare.

Passò il tempo e si avvicinava, benché ancora lontana, la primavera del 1942... che portava la speranza di una vita migliore. Ma con le giornate di primavera riprese l’avanzata e ci furono altri scontri col nemico, altri feriti, altri morti, compagni e amici che ci lasciarono per sempre. Rimanevano sepolti in terra russa dove nessuno sarebbe andato a portare un fiore, in una tomba che non esisteva. Ma saranno ricordati dai loro cari e da noi, loro amici e compagni d’arma che conoscemmo il loro valore.

L’ordine di avanzare e di raggiungere le altre Compagnie giunse anche per noi pontieri che da sette mesi eravamo a Dnepropetrovsk. Le Compagnie erano a circa 500 chilometri, a cinque-sei giorni di viaggio da compiere su strade polverose, in mezzo ai campi di grano e di girasole. Durante quel viaggio ci fermavamo a tarda sera in mezzo alla steppa, mangiavamo a secco scatolette e gallette, dormivamo all’aperto, in tenda, sul terreno a volte bagnato. Era la fine di giugno del 1942 e per fortuna il tempo era buono. Arrivammo sul fiume Donez e ci fu affidato il compito di gettare il ponte. Il pericolo era minimo perché molte delle nostre fanterie erano già al di là che mettevano in fuga i Russi. Il ponte serviva per il passaggio dei reparti motorizzati che dovevano seguire l’avanzata carichi di munizioni. La situazione era favorevole a noi Italiani. In agosto però i Russi tentarono di sfondare sul fronte della Divisione Sforzesca e in parte ci riuscirono.

Allora le cose si misero male e anche noi pontieri fummo mandati in prima linea. Ci schierarono su un’altura tenuta dai bersaglieri. Noi pontieri non avevamo esperienza di prima linea e fummo fortunati che la nostra zona rimanesse tranquilla. Dalla nostra posizione vedevamo i combattimenti dei fanti del 79° fanteria e ci mettevano tanta paura. Se gli attacchi rivolti contro di loro fossero stati contro di noi ci avrebbero fatti fuori tutti. Non ci andò sempre tutto male, nemmeno in guerra.

Di quei dieci giorni in prima linea ricordo un piccolo episodio toccato a me e a un mio compagno. Eravamo in postazione, avanzati di 50 metri dalla linea di vedetta, in una piccola buca nel terreno scavata da noi con la baionetta. Avevamo l’ordine di tenere d’occhio i Russi perché col buio della notte avrebbero potuto farci visita e portarci oltre le loro linee. Pioveva e, verso mezzanotte, noi dentro la nostra buca coi fucili puntati ci coprimmo col telo tenda. Non si sentiva niente, solo l’acqua che cadeva sul telo e ci addormentammo. Dopo un po’ ci sentimmo tirare per le gambe; ci svegliammo di sorpresa credendo che fossero i Russi.

Per fortuna era il nostro tenente d’ispezione che veniva a controllare. Ci rimanemmo male. Il tenente, senza gridare per non farsi sentire dal nemico ci disse: "È così che fate il vostro dovere di soldati? Sapete che sareste potuto andarci di mezzo voi e anche i vostri compagni? Dovrei farvi un rapporto che sarebbe per voi la galera."

Ma era buono e ci perdonò con l’ordine severo che non avesse più a ripetersi, poi si allontanò.

Eravamo in mezzo alla steppa, non si vedevano né case né gente, niente. La vita era dura, il rancio arrivava una volta al giorno, sempre di notte, verso le ore 22.00. Si usava la parola d’ordine e tutto era in silenzio per non farsi scoprire dal nemico. Per fortuna finì in pochi giorni.

Ritornammo nelle retrovie dove avevamo il nostro materiale da ponte e i camion.

Stava per finire la seconda estate in Russia ed eravamo accampati in un piccolo paese. Cominciava già l’autunno con i primi freddi, s’intende non quelli invernali. L’avanzata era arrivata al fiume Don e noi delle retrovie restavamo inoperosi. Ben presto arrivò l’ordine di portarci avanti fino alla seconda linea. Dovevamo scavare buche profonde nel terreno e costruire dei rifugi per l’inverno.

Nel caso fosse stata attaccata la prima linea ci si sarebbe potuti riparare dal freddo nella seconda linea.

Il vero freddo cominciò a farsi sentire in novembre e arrivò la prima neve. Noi anziani di Russia eravamo in attesa di un prossimo rimpatrio; i giorni erano lunghi e non passavano mai. Si continuava a lavorare nei rifugi e qualche reparto già era in partenza per l’Italia.

Quando se ne andarono salutammo i compagni e attraverso alcuni compaesani mandammo i nostri saluti a casa insieme all’annuncio che pochi giorni dopo saremmo tornati anche noi. Ma non fu così.

Al 10-11 dicembre sapemmo che saremmo partiti qualche giorno dopo. Il 15 dicembre consegnammo quel po’ che si doveva lasciare. Ma lo stesso giorno arrivò un contrordine: tutti dovevano rimanere fermi ai loro posti. I Russi avevano sferrato una grande offensiva. I nostri soldati in prima linea tennero duro per qualche giorno ma alla fine furono travolti dai Russi. Giunse l’ordine di ritirarci come si poteva, abbandonando in fretta ogni cosa. Si tentò tutto per scappare ma eravamo nella sacca. Ci furono tantissimi morti. Tantissimi feriti che non erano in grado di camminare furono lasciati sulla neve a morire di freddo. Il freddo era tanto e nessuno li poteva aiutare. Chi veniva ferito doveva solo aspettare la propria fine.

Dopo qualche giorno i più furono fatti prigionieri e avviati ai campi di concentramento. In quei campi morirono quasi tutti di fame e di sofferenze. Per i pochi sopravissuti le sofferenze durarono per ben tre anni. E qui mi fermo, non proseguo a raccontare le miserie e i disagi vissuti nei campi di prigionia (lager) russi.

Gaetano Piccoli

soldato della 22ª Compagnia,

IX Battaglione, 1° Reggimento Pontieri

3. Prima di tutto voglio scusarmi

Prima di tutto voglio scusarmi.

Voglio che voi sappiate perdonarmi.

In questo mio misero diario

ho cercato di ricordare meglio che ho potuto.

Racconto le cose che

più mi sono rimaste nella mente.

Per fare la cronaca di tutto

quello che abbiamo passato in prigionia

ci sarebbero da scrivere almeno 500 pagine.

Io ho fatto questo per ricordare

qualcosa, il più possibile, di quel passato tanto

sofferto da me e da tutti

quelli che erano nelle mie condizioni.

- Gaetano Piccoli -

4. Promemoria della mia vita in prigionia di Russia

Verona, 4 marzo 1988

Sono partito dall’Italia per la guerra di Russia il 30 luglio 1941.

L’ordine di ritirata giunse dopo diciassette mesi che le nostre Divisioni avanzavano in territorio prima ucraino, e poi russo.

Il 15 dicembre 1942 mi trovavo in prima linea nell’ansa del fiume Don, Russia.

Le cose andavano male e i giorni seguenti andarono sempre peggio.

Il giorno 19 dicembre 1942, nelle prime ore pomeridiane, arrivò l’ ordine di ritirata.

Si prese quel poco che si poté e ci mettemmo in strada a piedi nella neve; si formò una colonna interminabile di soldati di tutti i reparti: Divisione Pasubio, Torino, Celere; vi erano anche Tedeschi.

I Russi ci seguivano con mortai, artiglieria, aerei che volavano sopra le nostre teste. Di tanto in tanto lanciavano degli spezzoni in mezzo alla colonna e mettevano in noi tanta paura. Lasciavano cadere anche dei foglietti di propaganda con sopra scritto: "Italiani, se volete vedere ancora le vostre famiglie arrendetevi."

Ma ben pochi erano di quell’idea.

Radio Scarpa diceva che eravamo in una sacca e che i Russi erano davanti a noi di settanta chilometri. Le cose, infatti, erano proprio così e noi non sapevamo niente.

Tenuti all’oscuro di tutto, si continuava a camminare. Per fortuna nella nostra colonna vi erano sei carri armati tedeschi che in qualche modo tenevano lontani i Russi. Venne la sera, e subito dopo la notte... e noi camminavamo sempre nella neve e nel freddo. La notte passò camminando.

Arrivò il giorno 20 dicembre. La marcia continuava.

Verso mezzogiorno la colonna si fermò per riposare un po’, dato che c’era il sole.

Allora da una collina bassa e vicina apparvero tre o quattro carri armati russi che si precipitarono contro la colonna; per fortuna i nostri artiglieri avevano ancora qualche pezzo controcarro. Puntarono subito e spararono contro i carri armati colpendone uno in pieno. Rimase sul posto. I Russi che vi erano dentro, non ricordo se tre o quattro, furono subito catturati e fucilati all’istante dai Tedeschi. Gli altri carri riuscirono a scappare.

Saranno state le due del pomeriggio. Si ripartì, tutta la colonna che non finiva mai.

E giunse la seconda notte di cammino da affrontare; il freddo era molto, 25-30 gradi sotto zero. Io e il mio amico Durigan restammo sempre vicini; eravamo molto stanchi. C’erano dei camion nella colonna, ma tutti erano stracarichi di soldati.

Cercammo e finalmente avvistammo un camion di pontieri come noi, della 22ª Compagnia del IX Battaglione. Ci avvicinammo e chiedemmo all’autista di farci salire. Non potevamo riconoscerlo per il passamontagna che portava e il buio della notte: "Siamo pontieri.", dicemmo.

L’ufficiale vicino all’autista chiese: "Chi siete?" Rispondemmo con i nostri nomi. "È molto carico, ma salite anche voi."

In quel momento ho riconosciuto la voce del mio capitano Barbetta. Era un mantovano, un brav’uomo arrivato da poco in Russia. Lo avevamo conosciuto quando eravamo reclute a Verona nel 1940. Saliti sul camion, trovammo tanti nostri amici. Saranno state le ore 2-3 di notte. La colonna continuava la sua marcia.

La mattina del 21 dicembre il cielo diventò grigio e la temperatura diminuì. Verso le ore 8.00 di mattina ci trovammo in una balca (conca) circondati dai Russi.

Eravamo in trappola.

Cominciò una sparatoria. Il camion per scappare finì fuori pista, dentro una buca, e non poteva più muoversi. Scendemmo tutti, era un inferno vero. Da quel momento non vidi più il capitano. A guerra finita ho saputo che era morto proprio quella mattina, il 21 dicembre. Ci fu un vero macello. I Russi erano in mezzo a noi e ci sparavano da tutte le parti con artiglieria, mortai, mitragliatrici, carri armati. Noi, senza armi, solo pochi fucili di tipo vecchio, si cercava di resistere. Una parte, fra i più fortunati, trovò la via giusta per allontanarsi e scappare. La battaglia continuò a lungo. I carri armati, dopo una tregua, piombarono di nuovo in mezzo a noi passando con i cingoli sopra i nostri soldati. Mitragliavano facendo centinaia di morti.

Io e il mio amico, sempre vicini, siamo stati colpiti dalla stessa pallottola; ci ha preso le gambe; il mio amico l’ha presa di striscio invece a me ha forato la gamba destra. Per fortuna potevo camminare; sentivo il sangue che scendeva nella scarpa ma non ebbi il tempo di guardare le ferita. La battaglia continuò per tutta la mattina.

Si teneva duro ma tanti e tanti morivano.

Il terreno era coperto di morti e feriti che chiedevano aiuto e nessuno si fermava. Ognuno pensava per sé. Per i caduti era la fine, morivano ghiacciati sulla neve.

Verso mezzogiorno si strinse il cerchio e di nuovo i carri armati furono su di noi protetti da artiglieria e mortai; tutti sparavano su di noi nel mucchio. Fummo costretti alla resa. Si innalzarono dei drappi bianchi segnalando che eravamo pronti ad arrenderci. Allora, dopo un po’, i Russi cessarono di sparare.

Si formò una colonna di prigionieri che non finiva mai.

Cominciò così il calvario della prigionia russa.

C’erano guardie da tutte le parti, fummo perquisiti in ogni modo e privati di tutto, oggetti, cappotti, scarpe e tutto quello che ai Russi faceva comodo.

Donne russe vestite da militari ci sputavano in faccia dicendo: "Mussolini carosò (buono)." Russi senza scrupoli passavano in mezzo alla colonna e cercavano i Tedeschi. Quelli che trovavano venivano tirati in disparte e fucilati al momento. La stessa sorte toccò anche ad alcuni Italiani.

Ricordo con tristezza un Tedesco vicino a me, scoperto da un soldato russo molto giovane, forse 18 anni. Il Tedesco aveva l’elmetto in testa; il giovane glielo levò e con tutta forza glielo dava in faccia. Il poveretto sanguinava da tutte le parti e quel ragazzo lo lasciò tra noi in quelle condizioni.

Da quel momento cominciò la marcia del davai (avanti).

Grosso modo ritornammo sulla pista appena seguita per scappare. Era facile riconoscerla dai morti che c’erano ai bordi. Guardie senza scrupoli ci fecero camminare tutto il pomeriggio e ancora, fino a notte. Causa la mia ferita sentivo la gamba gonfia, avevo le ghiandole infiammate; mi pareva di non aver più la gamba, la sentivo solo perché mi pesava. Certamente avevo la febbre; mentre camminavo, senza saperlo, cadevo a terra e sognavo strane cose. Per fortuna avevo il mio amico che mi svegliava e mi aiutava a tirare avanti. Se non c’era lui sarei rimasto sulla neve come tanti e tanti altri. Quella fu la notte più triste e lunga della mia vita.

Ci fermammo in mezzo alla campagna, nella neve alta più di un metro e cercammo di riposare alla meglio. Per fortuna era una notte abbastanza buona, con una temperatura di circa 15 gradi sotto zero. Avevo sulle spalle una coperta da casermaggio dell’aviazione che mi aveva lasciata l’amico Bertucco, che a sua volta l’aveva avuta da un sergente maggiore dell’aviazione. Mi pareva di avere tutto, la coperta mi copriva da cima a fondo. La stendemmo sulla neve io e il mio amico Durigan e ci coricammo sopra. Lui aveva una coperta piccola che ci mettemmo sopra per coprirci. Erano tre notti che non si dormiva e avevamo tanto camminato. Stendersi sembrava un sogno benché fosse tanto freddo.

Ci svegliammo al mattino del 22 (23?) dicembre.

La coperta che avevamo messo sotto di noi, proprio la mia coperta grande e calda, non c’era più; ce l’avevano rubata. Provai un forte dispiacere, mi sentivo come nudo. Dopo qualche ora avevo di nuovo una coperta, leggera e piccola però, naturalmente rubata a un altro, prigioniero come me. Andava a chi più poteva, era la legge del prigioniero.

La marcia del davai riprese e camminando passò anche quella giornata.

Il 23 (24?) dicembre le cose non cambiarono: sempre camminare e niente da mangiare.

Il 25 dicembre, giorno di Natale, riposammo. Anche i Russi festeggiavano il Natale. Fummo chiusi in una baracca senza vetri alle finestre con il freddo che arrivava a 25-30 gradi sotto zero. Vicino a me conobbi un prigioniero di S. Martino B. A. (Verona), ma oggi non ricordo il nome. Teneva in tasca un po’ di zucchero; abbiamo preso una gavetta di neve e con quello zucchero ben mescolato nella neve abbiamo fatto assieme il pranzo di Natale 1942.

Dai Russi non abbiamo avuto niente, neanche acqua, benché si avesse tanta sete. Dopo quel giorno non ho più visto quel caro amico che ha diviso lo zucchero con me per il pranzo di Natale del 1942.

In otto giorni di cammino i Russi ci diedero da mangiare una sola volta, una pagnotta di pane nero da 2 chili in dieci, e una scatola di sangue cotto da 1 chilo, sempre da dividere in dieci.

Verso la fine di dicembre arrivammo a una stazione ferroviaria che non conoscevamo. Fummo caricati su vagoni bestiame, 100 prigionieri ogni vagone piccolo, incollati l’uno all’altro come sardine.

Qui ho dovuto dividermi dall’amico Luigi Sandri di Ca' di David (Verona) e da Arturo Coccato della provincia di Venezia. Sono saliti sul vagone dietro al mio e da quel momento non li ho più visti e non sono più tornati. La prigionia è stata crudele anche con loro.

I vagoni furono chiusi per bene e per quindici giorni non più aperti. In tutti quei giorni due volte ci diedero da mangiare, un pezzetto di pane nero e un po’ di pesce salato. La sete ci tormentava più della fame, ma acqua non ne arrivò.

Rimasi sempre assieme al mio amico Durigan e ad altri che avevo conosciuto nei giorni di marcia. Erano Campri, Zuffolato, Centomo e altri di cui non ricordo il nome.

Durante quei giorni di treno, in quelle condizioni, senza mangiare e con un freddo terribile, più di qualcuno morì. I corpi furono lasciati in mezzo a noi fino all’arrivo. Non si poté in nessun modo scaricarli.

L’anno 1942 terminò mentre eravamo in quelle dure condizioni di viaggio e nelle stesse condizioni cominciò un triste 1943.

Il 7 gennaio, verso le ore 22.00, arrivammo in una stazione piccola e deserta. Era molto buio. Quando ci fecero scendere, tanti cadevano sfiniti, qualcuno riusciva a rialzarsi, altri venivano aiutati dai più in forza.

Poco lontano si vedeva una piccola luce e delle baracche: finalmente eravamo arrivati. Per noi fu un grande sollievo, come se fossimo arrivati a casa.

Mentre eravamo inquadrati nella stazione, vennero tirati da parte 400 prigionieri. C’erano tra questi cinque-sei amici che avevo conosciuto da poco. Si doveva attendere... mentre gli altri, 2000 circa, venivano portati nel Campo 58-Centrale (così si chiamava). Noi rimanemmo fuori, al freddo, con le guardie che ci guardavano.

Si partì per altro campo dopo qualche ora. Erano le 11.00 di notte. Eravamo in mezzo alla neve; dovevamo seguire una piccola pista che si inoltrava nel bosco di pini e betulle. Chiedemmo alle guardie quanti chilometri c’erano per arrivare. Risposero: "Cinque o sei chilometri."

Intanto che si camminava cominciò anche la tormenta ad ostacolarci il cammino. Eravamo spettri umani in mezzo alla steppa. Qualcuno moriva e rimaneva sulla pista abbandonato. Si continuava a camminare nel buio del bosco, non si vedeva niente. Si cominciavano a fare anche pensieri cattivi; chissà dove ci portavano. Secondo noi i chilometri erano molti di più.

Ma si doveva andare avanti, sempre. Finalmente, lontano, si vide una piccola luce; si accese in noi una speranza che ci aiutò a tirare avanti. Si camminava a fatica, le forze erano esaurite, nessuno parlava, un silenzio vero e proprio, si sentiva solo lo scricchiolio delle scarpe sulla neve ghiacciata.

Ma ecco che finalmente eravamo arrivati. Si vedevano le baracche tutte recintate e, ai lati del campo, le garitte delle guardie che dall’alto guardano i movimenti dei prigionieri. Ci fermarono fuori della porta; per entrare bisognava dare le generalità, uno per uno. I primi furono i più fortunati e gli altri rimasero ad aspettare il loro turno fuori con un freddo di 25-30 gradi sotto zero.

Si entrò in una baracca sporca e buia, piena di cimici che ti mangiavano... ma almeno eravamo riparati dal vento e dal freddo. Quando fummo tutti in baracca venne il primo conforto: un gavettino di acqua bollita, altrimenti non si sarebbe potuta bere perché era proprio marcia; ma era ancora calda. Ora sapemmo che i chilometri percorsi per arrivare erano stati dodici non cinque-sei come ci avevano detto le guardie.

Appena si fece giorno potei guardare la mia ferita. Benché fossero passati diciotto giorni non l’avevo ancora vista. Grazie a Dio ero ormai guarito. Ma negli ultimi giorni mi aveva preso un principio di congelamento a un piede. Non riuscivo più a mettere le scarpe che mi ero tolte e così dovevo posare il piede sopra la scarpa e legare forte per poter camminare.

Verso le ore 10.00 del mattino come primo rancio ci diedero un gavettino di brodaglia di verdura e un pezzetto di pane nero e acido ma era tanto buono dopo tanti giorni di digiuno.

Dopo qualche giorno chiamarono l’adunata: si doveva uscire dal campo a prendere legna nel bosco, lontano tre-quattro chilometri, in mezzo alla neve. Eravamo alla porta pronti per uscire, quando arrivò una donna sui 40-45 anni (era difficile darle l’età). Da come era vestita sembrava una contadina ucraina, con il fazzoletto in testa e due vecchi stivali russi. Era la dottoressa del campo. Chiese alle guardie dove ci portavano. Risposero: "Al bosco, a prendere legna." La dottoressa fece un cenno come per dire: "Sono distrutti e sfiniti, questi poveracci."

Poi fece una selezione passando in rassegna uno per uno tutti noi prigionieri e facendo uscire i più malconci. Vide anche me col piede fuori dalla scarpa e mi fece uscire. Ci disse: "Voi tornate in baracca."

Gli altri invece uscirono a prendere legna.

Fummo divisi per compagnie, ognuna di 100 prigionieri. A comandare la mia era un napoletano, un certo Di Maria, caporale maggiore... ragazzo in gamba che parlava il russo abbastanza bene. Avevo sempre assieme i miei amici. Campri dopo pochi giorni fu ricoverato in baracca-ospedale a causa dell’infezione a un dente che andava sempre peggio. Gli dissero che doveva essere ricoverato in un altro campo, il 58 Centrale che era più attrezzato. La mattina in cui stava per partire io ed altri amici andammo a salutarlo; era già su una carretta con altri ammalati; lo vidi molto male. Pensai dentro di me di dargli l’ultimo saluto per come le cose andavano in quei momenti.

Intanto nella mia compagnia si protestava contro il nostro comandante di compagnia. Sembrava a molti che avesse delle preferenze per alcuni suoi conterranei napoletani.

Forse non era vero, ma era la fame che faceva vedere questo. Venne però subito tolto dal suo incarico e così bisognava mettere un altro al suo posto.

Venne in baracca il comandante russo e disse a me: "Tu fai il comandante di compagnia."

Io non mi aspettavo questo e non volevo accettare benché fosse un miglioramento. Ma era un compito tanto difficile in quei momenti. Comunque dovetti accettare.

Verso la metà di marzo il mio amico Durigan fu ricoverato in baracca-ospedale con la febbre. Tanti erano i ricoverati ma non veniva fatto niente per poter avere una guarigione. I Russi non avevano nessun medicinale, niente di niente. Dopo una decina di giorni Durigan fu comunque dimesso e rientrò nella mia compagnia e mi era di aiuto benché fosse ancora ammalato.

La vita nel campo tirava avanti a stento. Eravamo degli spettri umani che camminavano, ciascuno di noi pesava tra i 35 e i 40 chili.

Ogni quindici-venti giorni ci portavano al bagno, altro tormento per noi prigionieri. Il bagno era in una baracca grande e fredda. Ci davano una catinella con non più di quattro-cinque litri di acqua, il più delle volte fredda... e quello era il bagno. Poi si doveva rimanere delle ore nudi ad aspettare i vestiti che venivano portati alla disinfestazione per liberarli dai pidocchi. Così, nello stato di debolezza in cui eravamo, tanti si prendevano dei malanni che potevano significare la fine e qualcuno moriva sul posto, prima di uscire dal bagno. Era molto difficile tirare avanti. Tanti e tanti nostri compagni morirono, ogni giorno ne morivano 15-20 e anche più. Allora ai poveri corpi veniva tolto tutto, tornavano nudi come quando erano nati; i loro vestiti non venivano lavati ma passati così com’erano, sporchi e laceri, ad altri prigionieri.

I corpi erano portati fuori dal campo in una piccola baracca di legno e ammucchiati come tronchi d’albero. Dei Romeni, prigionieri come noi, due-tre volte la settimana venivano scortati da guardie russe, li prendevano e li portavano via con le slitte. I corpi venivano sepolti a 500 metri dal campo, in mezzo al bosco. Una squadra di Romeni addetta a questo lavoro scavava delle grandi fosse nel terreno ghiacciato e poi si faceva la sepoltura, 30-40 corpi per ogni fossa, mescolati di tutte le nazioni: Italiani, Romeni, Tedeschi, Polacchi, Ungheresi, Cecoslovacchi e tanti altri.

La regione dove ci trovavamo si chiama Mordovia; eravamo in un bosco grande tre volte l’Italia, a detta dei Russi. Noi eravamo ai margini, dentro appena settanta chilometri.

Vi giungeva una piccola linea ferroviaria. Il treno che arrivava si chiamava Tepluska; serviva per portare non solo i prigionieri di guerra ma anche i politici. Erano internati qui a milioni, famiglie intere, divise in vari campi. Non si sarebbero rivisti mai più. Anche se Russi, erano trattati peggio di noi. Qui eravamo diventati tutti uguali, tutti prigionieri.

Al ritorno il treno partiva sempre carico di legname e oggetti di legno, come zoccoli, mestoli, cucchiai ed altri lavori... tutti fatti da noi prigionieri.

Alla fine di marzo del 1943 ci fu una sorpresa: ci consegnarono una cartolina della Croce Rossa perché scrivessimo a casa. I nostri cari dovevano sapere che eravamo vivi. Si sperava ma non eravamo certi che sarebbe arrivata.

La vita del campo continuava sempre alla stessa maniera. Era una cosa buona che dopo tanto freddo arrivasse la primavera.

Di nuovo il mio amico Durigan fu ricoverato in baracca-ospedale con febbre. Dopo venne ricoverato anche l’amico Zuffolato. Così rimasi senza quasi tutti i miei amici. Solo Centomo era ancora con me.

Eravamo ad aprile e i giorni passavano sempre lenti. La temperatura si faceva più gradevole giorno per giorno, il sole cominciava a scaldare i nostri magri corpi. Nel campo cominciava a spuntare qualche filo d’erba subito strappato e divorato. Qualcuno, spinto dalla fame, si avvicinava troppo ai lati del campo dove era proibito andare e veniva subito ucciso dalle guardie che dall’alto delle garitte vedevano tutto.

Verso la fine di maggio si partì per un altro campo. Rimasero al 58/2 solo gli ammalati e fra loro c’era il mio amico Durigan, ricoverato con febbre alta. Prima di partire andai a salutarlo. Lo chiamai dalla finestra perché in baracca-ammalati non si poteva entrare. Si alzò a fatica e venne al vetro, tutto tremante e gonfio. Dissi a lui del mio trasferimento in altro campo. Mi rispose: "Anch’io vado via."

"Dove?" chiedo.

"Vado lassù, dicono che si sta bene."

Voleva dire a sua mamma: "Sebbene tuo figlio è tanto malato, non sei mai venuta a trovarlo." Era la febbre che parlava da sola. La prigionia non ha perdonato nemmeno lui. L’ho lasciato con le lacrime agli occhi mentre pensava a sua mamma.

La partenza fu verso le ore 12.00 di un bel giorno di maggio (non ricordo la data esatta). Ci lasciammo alla spalle il campo 58/2 con tutti i ricordi tristi. Ma quelli rimangono con noi per sempre.

Per arrivare al Campo 58/6 abbiamo percorso quindici chilometri a piedi. Quando arrivammo, ci fermarono fuori della porta.Intanto altri giungevano da altri campi. Tutti ci guardavamo attorno nella speranza di riconoscere degli amici.

Un prigioniero continuava a guardare me e poi mi si avvicinò. Era molto triste. Mi chiese di dov’ero. "Di Verona.", risposi. "Anch’io.", mi disse lui "Sono di Carrubbio, comune di Grezzana."

"Io sono di Erbezzo."

Disse di avermi visto ancora da borghese, prima di partire per la Russia. Così cominciò una grande amicizia; era il compaesano che mi abitava più vicino tra tutti i prigionieri. Si chiamava Bombieri Benvenuto, uno dei più giovani fra i soldati venuti in Russia. Era molto giù di morale, ricordo che diceva che non ce l’avrebbe fatta. Mi diceva: "Io non torno a casa." Cercavo di fargli coraggio, ma sentiva che non l’avrebbe superata. Restammo assieme dal mese di maggio fino a settembre del 1943.

In quella data giunsero nuovi ordini nel campo. Cinquecento prigionieri dovevano partire per l’Asia a coltivare cotone. Fra questi c’eravamo anche noi. Ma la notte, prima di partire, verso l’una venne in baracca un prigioniero addetto ai servizi, mi svegliò e disse: "Subito in Comandatura (ufficio); il capitano e la dottoressa russi ti vogliono."

Ci rimasi male perché non sapevo cosa potessero volere da me. Quando fui davanti a loro, il capitano disse alla dottoressa di aver capito chi ero: prima mi conosceva soltanto di vista ma non di nome. La dottoressa mi disse: "Tu non parti, rimani qui al 58/6." Io non potei rispondere che: "Spasiba (grazie)." Ma non sapevo se partire era meglio o peggio.

Il mio amico Bombieri partì molto dispiaciuto che ci dovessimo dividere. Anche per me fu un vero dispiacere. In quel momento ci dividevamo per sempre perché da allora non lo vidi mai più. Ebbe la grazia di ritornare in Italia con gli ammalati ma non ebbe la fortuna di tornare a casa. Morì, infatti, dopo mesi di ospedale e solo da morto poté tornare al suo paese. Ricordo ancora le sue parole al campo 58/6, quando mi diceva che non ce l’avrebbe fatta.

Da quando ero arrivato al 58/6 non ero più comandante di compagnia ma capo-baracca e con altri prigionieri dovevo tenere la pulizia della baracca. Per questo la dottoressa non mi aveva lasciato partire per l’Asia. Ora penso che sia stato un bene per me.

Verso la fine di novembre del 1943 cominciai a uscire dal campo con altri prigionieri, a lavorare nei magazzini di verdura, patate, carote, barbabietole... Si doveva fare una scelta e togliere quelle marce.

La capo-magazzini era una donna russa. Mi chiamò mentre stavo lavorando e mi disse: "Tu non lavorare, ma guarda che gli altri lavorino bene." Scelse me forse perché capivo qualche parola di russo.

Dopo qualche giorno il capitano russo mi affidò una brigata (squadra) ora di venti, ora di trenta prigionieri, secondo la necessità. Per me fu una vera fortuna, che mantenni fino alla fine della prigionia. La mia squadra era invidiata dalle altre perché noi si andava sempre nei campi o nei magazzini a occuparci della verdura... e qualcosa si mangiava. L’invidia non nasceva dalla cattiveria ma dalla fame che ciascuno aveva. Il capitano russo che comandava il campo 58/6 era un uomo molto severo ma comprensivo e giusto. Ci sfruttava più che poteva ma cercava anche di darci il più possibile. Era capace di fare tutti i lavori che esistevano nel campo.

A 500 metri dal campo vi era una fabbrica dove tutti i giorni le brigate (squadre) più deboli andavano a lavorare. Vi si facevano zoccoli, cucchiai, mestoli in legno, chiodi per scarpe... C’erano fabbri, motoristi e così via. Le brigate più forti andavano nel bosco a tagliare legna, pini e betulle. Altre brigate con slitte o carretti, secondo la stagione, dovevano trainare i tronchi alla stazione, distante anche quattro-sei chilometri.

D’inverno bisognava che il termometro segnasse almeno trenta gradi sotto zero perché non si uscisse dal campo per lavorare. A chi toccava, il lavoro era duro in quelle condizioni. Così, uno dopo l’altro, passarono i mesi e il 1943 giunse alla fine. E arrivò il 1944, secondo anno di prigionia, un altro inverno di dura sopravvivenza. Con tanta pazienza passò anche quello, ma non per tutti. Tanti nostri compagni ci lasciarono per sempre anche in quell’inizio del 1944.

Quando fummo in aprile la primavera ci aiutò a vivere. Era arrivata l’ora di preparare il terreno per la semina.

Nella mia brigata c’erano i prigionieri più deboli o gli invalidi. Dal campo si usciva sempre con le guardie, più un Russo addetto ai lavori della campagna. Si chiamava Bakuli e prendeva le decisioni assieme al mio amico Dialma Cavecchini di Mantova. Stabilivano insieme qual era il terreno più adatto a seminare patate, quale per le carote, i cetrioli, i cavoli, le cipolle, le rape, le barbabietole, il miglio e anche il tabacco.

Ricordo tra gli amici della mia brigata Gino Bogoni di Novaglie (Verona), Domenico Passalenti di Tomba di Meretto (Udine), Giacomo Speranza di Desenzano (Brescia) che è rimasto nella mia brigata più a lungo degli altri. Di tanti e tanti altri non ricordo il nome.

Durante l’estate la vita continuò sempre lavorando, ma almeno non faceva freddo.

In quel periodo ci furono degli arrivi di prigionieri italiani da altri campi. Tra questi comparve davanti ai miei occhi l’amico Campi che avevo salutato nell’inverno del ’43 al campo 58/2. Mi sembrava un sogno ricordando come l’avevo lasciato.

Arrivarono anche gli ammalati che avevo salutato nel maggio 1943 al campo 58/2. Non c’era però il mio amico Durigan che avevo lasciato tanto ammalato. Nei momenti più duri della prigionia, per mesi avevamo mangiato insieme nella stessa gavetta, la sua, e condiviso lo stesso cucchiaio. In quei momenti lui aveva sempre condiviso con me, come un fratello. Dirò grazie per sempre alla sua bontà.

Cercai intorno qualcuno che potesse aver notizie di lui e finalmente trovai l’infermiere Bruno Masserano che era in infermeria al 58/2. Da lui venni a sapere che Durigan era morto nell’agosto del 1943; era stato l’ultimo italiano a morire. Rimasi molto male ma me l’aspettavo per come l’avevo lasciato l’ultima volta che l’avevo visto. Quando tornai dalla prigionia portai questa testimonianza ai familiari che così seppero come e dove il loro figlio era morto.

Verso la fine dell’estate continuava sempre la stessa vita al campo, le notizie che si potevano avere erano sempre poche. Sembrava che la guerra andasse in favore dei Russi e noi avevamo una speranza in più che ci aiutava a vivere.

Era tempo di raccolto. Si lavorava per immagazzinare viveri per l’inverno.

Era già il terzo [secondo?] anno in prigionia ed il quarto in Russia. Ormai ci eravamo abituati anche alle temperature di qui ma avevamo sempre nella mente la nostra Italia, i nostri cari che forse non sapevano niente di noi come noi non sapevamo niente di loro. Sono lunghi tre anni senza notizie.

Un giorno dopo l’altro passò anche il terzo inverno. Secondo quanto ci dicevano i Russi, l’avanzata continuava. Speravamo fosse la verità e che la guerra finisse.

Con le notizie dell’avanzata russa il morale nel campo era un po’ più alto.

Arrivò ancora una primavera e speravamo che sarebbe stata l’ultima. Lavoravamo sperando, e infine arrivò il giorno che la radio annunciò la fine della guerra. Si provò certamente un sentimento di gioia ma non la felicità tanto desiderata. Sapevamo di essere tanto lontani e ancora prigionieri. Benché la guerra fosse finita, per noi non cambiava nulla; dovevamo continuare a lavorare sempre e il mangiare era sempre quello; forse c’era ancora più disciplina.

Nella primavera del 1945, come gli altri anni, si seminò e poi si lavorò la terra fino al raccolto. Le altre brigate andavano sempre al bosco o in fabbrica. Di rimpatrio non si parlava. Così passò qualche mese senza altre novità.

Si parlò di rimpatrio ai primi di agosto ma a partire furono i Romeni. Grande delusione per tutti noi. Un’altra partenza fu comunicata verso la metà di agosto. Questa volta toccò ai malati italiani. Tutti fummo contenti per loro e crebbe la speranza anche per noi. Dopo qualche giorno i nostri amici erano pronti. Prima che partissero li salutammo e li abbracciammo. Affidammo a loro l’incarico di far sapere ai nostri cari che noi c’eravamo ancora. Ci raccomandammo che lo facessero appena arrivati in Italia.

Avevamo ora la speranza che anche per noi arrivasse presto il giorno buono. Passò ancora qualche mese. Poi il commissario Bussi, un fuoriuscito al tempo del fascismo, ci disse ciò che aspettavamo: "Tra pochi giorni andate a casa, in Italia." Ma i giorni passavano e non succedeva nulla. Erano giunti ordini superiori da Mosca. Prima di partire gli Italiani dovevano completare il raccolto dei cereali e terminare tutti gli altri lavori più necessari. Così la nostra partenza si allontanava di qualche mese. Il solito commissario Bussi ritornò verso il 20 di ottobre con la notizia che per l’Italia si sarebbe partiti tre giorni dopo. Speravamo fosse la volta buona.

Si partì davvero il 28 ottobre.

Ci preparammo alla porta del campo in mezzo a venti centimetri di neve, caduta proprio la notte prima. Sembrava fosse venuta a dare l’ultimo saluto a tutti noi. Fummo chiamati per nome uno per uno e perquisiti. Ci fu rilasciato un foglietto ciascuno che doveva servirci come documento personale. Qualcuno venne trattenuto per punizione. Alla fine furono nove i poveretti che dovettero rimanere e tra questi anche Palumbo, un milanese invalido perché gli era stata amputata una gamba. Faceva pena più degli altri.

Gli ufficiali rimasero tutti per un altro anno di dura prigionia.

Fuori dalla porta, in mezzo alla neve, mentre si aspettava che tutto fosse finito, c’era chi piangeva e chi cantava e chi gridava dalla gioia.

Erano presenti tutti i Russi addetti al campo: il capitano, le dottoresse, gli infermieri, le guardie. C’era anche il mio capo sul lavoro, Bakuli, che con me era stato abbastanza buono. Quando lo salutai mi allungò la mano e mi baciò. Gli cadevano le lacrime. Poi mi mise in mano 20 rubli e mi disse: "Voi andate a casa e io devo rimanere ancora qui con i Tedeschi."

Erano infatti arrivati il giorno prima degli ufficiali tedeschi a darci il cambio.

In colonna ci dirigemmo a piedi verso la ferrovia che non era tanto lontana. La Tepluska era pronta per noi, un lungo treno di vagoni bestiame ci aspettava.

Ci sistemammo alla meglio ma era come fossimo in prima classe. Ci accompagnavano dei soldati russi, la dottoressa, qualche infermiera e il commissario italiano Bussi che esprimeva tanta gioia per tutti noi.

Fu un viaggio lungo e faticoso.

Fummo sbattuti da una parte all’altra della Russia, ci fermarono ad ogni stazione, nei binari morti. Si doveva dare la precedenza ai treni occupati dai Russi. Passavano giorni e giorni ma non ci importava perché andavamo verso l’Italia. Si passò alla periferia di Mosca, si proseguì per Minsk e poi per Varsavia, in Polonia. Ad ogni fermata si cercava qualcosa da mangiare, avevamo tanta fame. Si bussava alle porte delle case per chiedere un pezzo di pane... oppure patate, latte... Ma anche per loro c’era poco, la guerra era appena finita.

Il 1° novembre 1945, giorno dei Santi, mentre camminavo da solo per strada, ho incontrato un uomo in bicicletta con una borsetta. Si è fermato e mi ha chiesto di quale nazione fossi e da dove venissi. Risposi che ero Italiano e rientravo dopo tre anni di prigionia in Russia. Scosse la testa, aprì la borsetta e mi offrì tre frittelle come fossero dei panini. Lo ringraziai, mi diede la mano e mi fece gli auguri. Il viaggio proseguì sempre lento, con soste in ogni stazione. Quando, dopo due giorni, arrivammo a Monaco, gli Americani ci presero in consegna dai Russi.

Dopo aver svolto il loro compito i Russi ritornavano indietro e il commissario Bussi andò con loro.

Gli Americani per prima cosa ci fecero fare una buona disinfestazione e poi ci diedero da mangiare. Tutt’altra cosa rispetto a prima: passammo da tanto male a tanto bene. Sembrava un sogno essere tornati a tempi normali. Ripartimmo dopo due giorni di sosta. Ci sentivamo liberi, le guardie russe non c’erano più, eravamo solo noi che ci avvicinavamo al Brennero. Era notte, poche ore dopo saremmo stati in Italia. Verso le cinque del mattino apparve la prima scritta in italiano: Brennero – suolo italiano. Scoppiarono grida di gioia, c’era chi cantava e chi piangeva. Appena il treno si fermò scendemmo tutti. Alcuni baciarono la terra, altri si abbracciavano: eravamo in Italia. Era ancora buio; benché fossimo stanchi per il lungo viaggio, nessuno riuscì più a riposare. Tutti guardavano le belle vallate dell’Alto Adige. Il treno scendeva piano piano e giungemmo alla prima città italiana, Bolzano. Il treno si fermò, scesero gli ammalati che dovevano essere ricoverati in ospedale. Il treno ripartì dopo qualche ora e arrivammo a Trento. Sostammo per poco e poi di nuovo si partì.

Questa volta eravamo diretti a Verona. Ma noi fummo fermati prima, ai Balconi di Pescantina, dove si trovava un posto di raccolta per prigionieri di guerra.

Dopo 29 giorni di viaggio eravamo arrivati.

Erano le ore 15.00 del 17 novembre 1945.

Molta gente aspettava questo treno, sapevano del nostro arrivo; tutti noi sulla porta dei vagoni guardavamo la folla che gridava in segno di gioia. Io da lontano vidi mio padre assieme ad un altro signore; poi lo persi d’occhio perché il treno correva ancora. Appena si fermò scendemmo. Come sempre succede c’era un po’ di confusione e non vedevo più mio padre. Lo cercai e lo vidi, sempre in compagnia di quel signore. Stavano camminando e mi voltavano le spalle. Così senza essere visto mi avvicinai da dietro e sentivo le parole che dicevano: "Neanche questa volta ci sono." Erano delusi. Misi una mano sulla spalla di mio padre che si voltò e come mi vide lanciò un grido di gioia. Ci abbracciammo per un po’ guardandoci in faccia con le lacrime agli occhi. Poi mio padre disse: "Ora ci siamo tutti."

Così non fu per l’altro signore che non ebbe la fortuna di rivedere suo figlio. Cercai di fargli coraggio invitandolo a sperare in un prossimo arrivo. Per i più, però, è rimasta solo la speranza perché tanti di quelli che erano attesi non sono mai arrivati.

Tra la folla in attesa ho trovato il mio amico e paesano Ginepro Morandini che abitava anche lui ad Erbezzo. Con molta generosità si offrì di portare la notizia del mio arrivo a mia mamma andando in bicicletta dai Balconi fino a Erbezzo. Devo un grazie anche a lui. Quella sera con mio padre e l’amico Dino Padovani siamo andati a Pescantina, presso una famiglia che mio padre conosceva. Ci hanno dato da mangiare e del buon vino da bere. Da tre anni non se ne vedeva. Parlammo con loro della nostra prigionia e ci offrirono un letto dove dormire. Ma noi non abbiamo voluto accettare perché eravamo ancora vestiti da prigionieri con i vestiti sporchi e laceri; non ci sembrava giusto andare in un letto pulito in quelle condizioni; abbiamo preferito dormire in un angolo della stalla con tanta paglia.

La mattina dopo ci si doveva presentare alle scuole, messe a disposizione dei prigionieri per avere un corredo e un vestito nuovo.

Verso le ore 10.00 del 18 novembre partimmo per Verona col cavallo e il carretto di mio padre. Mia mamma e mio fratello Alfredo ci aspettavano in Piazza delle Erbe. Lui era tornato da poco dalla prigionia in Germania.

Ci incontrammo verso mezzogiorno. Fu un momento di commozione, dopo cinque anni di guerra e prigionia. Quando le fui vicino, mia mamma mi ha stretto a sé e mi ha detto piangendo: "Ho pregato tanto e tanto perché tu potessi ritornare. Così fanno tutte le mamme del mondo." Siamo rimasti lì come non si avesse niente da dirsi. Quando salutai mio fratello anche lui lasciò cadere qualche lacrima perché sapeva cosa era la prigionia.

Vidi mia mamma molto invecchiata. Da quando ero partito per la Russia erano passati più di quattro anni, difficili anche per lei. Dopo aver preso qualcosa assieme, siamo partiti tutti in macchina. Siamo arrivati a Erbezzo, mio paese nativo, verso le ore 16.00. Era domenica e molta gente mi aspettava per salutarmi. A me sembrava un sogno. Ero come assente, forse per la stanchezza del lungo viaggio. Dopo aver salutato tanti amici e parenti andammo a casa. In Contrada Jacopo incontrai i miei fratelli Italo e Teresa. Me la ricordavo piccola ed era già diventata grande anche lei. Appena entrato in casa vidi una tavola ben preparata e piena di cose buone da mangiare che non vedevo da tanto tanto tempo.

Anche questo per me rimarrà un ricordo da non dimenticare.

Gaetano Piccoli

soldato della 22ª Compagnia,

IX Battaglione, 1° Reggimento Pontieri

5. Denuncia alla Croce Rossa

Quando sono arrivato ai Balconi di Pescantina mi sono occupato subito di denunciare alla Croce Rossa la morte del mio amico Durigan. Non avevo visto personalmente quando era morto perché mi trovavo in un altro campo ma avevo raccolto la testimonianza dell’amico infermiere Bruno Masserano e per questo non ho avuto dubbi nel fare la denuncia.

Così quei poveri genitori hanno potuto beneficiare di una piccola pensione.

Quando ero a casa, nei primi mesi, mi arrivavano da più parti lettere di familiari che mi chiedevano notizie dei propri cari. Mi chiedevano se un nome era presente nella mia mente, se sapevo qualche cosa. Era difficile rispondere a quelle lettere, ricordare i nomi, specialmente quelli dei compagni nei primi mesi di prigionia quando la mortalità era stata alta. Tenere elenchi dei morti o dei prigionieri era proibito. Così, dopo tre anni, non ricordavo più se non i nomi di qualcuno che era stato un amico di vita militare.

6. Visita di papà Durigan

Ero a casa da sei mesi quando, una sera, venne a casa mia un signore accompagnato da un giovanotto. Mi disse che era lo zio del mio amico Durigan.

Li accolsi con tanto piacere; per la prima volta potevo parlare del mio amico con dei suoi parenti. Cenammo assieme e poi lo zio volle che raccontassi cosa era capitato al nipote. Io raccontai tutto quello che sapevo, una storia lunga e triste da raccontare. Quando ebbe sentito il più il Durigan mi abbracciò e mi disse che era il padre. Pianse a lungo e io rimasi un po’ impacciato ora che sapevo che era il padre. D’altra parte avevo raccontato solo la verità. Mi trattenni però dal raccontare la scena più triste successa quando ero andato a salutarlo prima di partire per altro campo. Era tanto ammalato, il mio amico, e mi chiese di dire a sua mamma che sebbene lui fosse così tanto ammalato lei non era mai venuta a trovarlo. Era la febbre che parlava. Sentire queste parole sarebbe stato un dolore ancora più grande per la sua mamma che era lontana migliaia e migliaia di chilometri e non poteva nemmeno immaginare in quale stato si trovasse suo figlio. Sicuramente avrà pregato tanto per lui con la speranza di rivederlo ma purtroppo non fu così.

7. Appunto in ricordo dei caduti

Con questo mio piccolo e misero appunto voglio ricordare tutti i miei paesani di Erbezzo caduti in guerra per compiere il loro dovere. Io che ho vissuto la Campagna di Russia voglio inoltre elencare i nomi di quelli che sono rimasti lì e riposano in terra di Russia.

Giovanni Campedelli

Oreste Campedelli

Silvino Mainenti

Giovanni Morandini

Giacomo Pasi

Voglio ricordare tutti i miei compagni di vita militare rimasti anche loro in terra di Russia; sono tanti e non posso elencarli.

Un ricordo particolare va al mio caro amico Leopoldo Durigan col quale ha passato i giorni più tristi della mia prigionia; con lui il destino è stato tanto crudele.

Anche a tutti i caduti che non conoscevo dedico un ricordo perché anche loro erano compagni e amici, fratelli di tutti noi.

Vorrei ricordare a tutti gli Italiani che i nostri fratelli rimasti in Russia si sono sacrificati per tutti noi e per la nostra Patria.

Italiani, non dimentichiamoci di loro ma preghiamo.

- Ricordi del 1945, scritto nel 1985 -

8. Il disperso in Russia

Soldato forte, fiero di essere un vero combattente, in mezzo a quella desolata pianura hai dato prova del tuo eroismo tenendo testa ai tuoi nemici finché, travolto dalla superiorità numerica di uomini e mezzi, dovesti ritirarti. Cercasti una via di scampo camminando per giorni e notti in mezzo alla neve, con il freddo che ti attanagliava da tutte le parti come una morsa d’acciaio. Il tuo corpo divenne esausto nelle fatiche di quei tristi giorni di ritirata. Per te non ci fu fortuna. Sfinito e privo di forze, non potevi che guardare in alto e pensare che sotto quel cielo chiaro e gelato c’era anche la tua casa lontana dove una madre e una famiglia ti aspettavano invano.

Senza aiuto, senza una parola di conforto, senza una carezza sul viso ormai di ghiaccio, solo la tormenta e il vento che veniva dalla Siberia ti addormentarono per sempre.

E tu ti lasciasti andare come in un sogno invocando il Signore per una migliore vita eterna. E così, in mezzo alla steppa gelata rimanesti per sempre ignoto, senza un segno, senza una croce.

E così fosti chiamato il disperso e così tanti e tanti come te portarono il tuo nome che è grande e glorioso, impresso nel cuore di tutti gli Italiani e ricordato da noi e dal mondo intero.

- 8 aprile 1992 -

9. Lettera al mio caro amico Leopoldo Durigan

Al mio caro Amico

Leopoldo Durigan (classe 1920)

Giavera del Montello – Treviso

Morto il 25.08.1943 in Russia

Al campo 58/2 (Mordovia)

Caro Leopoldo,

anche a distanza di 40 anni ricordo come fosse oggi il nostro ultimo saluto nel maggio del 1943. Eri ricoverato in baracca-ospedale, la baracca dove si andava per morire. Eri così malato che eri già nell’aldilà. Le tue ultime parole sono state: "Devi dire alla mia mamma che non è mai venuta a trovarmi anche se sono tanto malato." Quasi come un rimprovero. La tua mamma tanto lontana non poteva sapere in quali condizioni ti trovavi. Eppure anche in quei giorni senza tue notizie pregava tanto il Signore per te. Oggi che la tua mamma è in cielo, ti vede e, come il vento che viene dalla steppa, con una mano ti accarezza. In quella steppa fredda e gelata tu riposi per sempre. Con i tuoi sogni, ormai lontani nel tempo, ti sei fermato lì.

E quando un manto bianco di neve ti copre è segno della tua purezza. A primavera nasce un filo d’erba e un fiore sulla tua tomba che non esiste; è segno della tua giovinezza. Tu sei sempre presente nel cuore dei tuoi cari. Vicini per la vita eterna dormono i tuoi compagni. Un fiore è nato su ciascuno e tutti insieme formano un giardino celeste segno che ora siete parte del Paradiso.

Benché sperduti nella steppa qualcuno passerà davanti a voi nella boscaglia e non potrà evitare di rivolgervi uno sguardo. Forse una mamma russa pensando al destino dei suoi figli, forse non diverso dal vostro, si inginocchierà davanti alle tombe che non esistono, tombe senza segni di morte, e piangerà per tutte le mamme lontane che hanno pregato e pianto continuando a sperare nel vostro ritorno. Penserà che la cattiveria dei popoli è grande... per questa cattiveria sono stati sacrificati milioni di giovani vite. Milioni di giovani nel fiore degli anni sono stati sacrificati.

Il Signore un giorno giudicherà i buoni e i cattivi e tu, Leopoldo, sarai tra i premiati per la vita eterna.

Una preghiera dal tuo caro amico che non potrà mai dimenticarti.

10. Preghiera dei reduci

Signore Iddio

che hai voluto chiamarci un dì

nella difesa della nostra Patria

guarda benigno ai compagni caduti

che lasciarono le loro case

per servire in armi l’Italia.

Fa’ che noi, forti della tua Fede,

li ricordiamo sempre

nel corso dei nostri fraterni raduni

e nell’anniversario del loro sacrificio.

Proteggi le famiglie degli amici

che, in questi anni,

per disagi e sofferenze della guerra e prigionia

ci hanno lasciato.

E concedi alle loro e nostre famiglie

la grazia della tua Fede

e fa’ che l’Italia nostra

sia come noi l’abbiamo sempre sognata.

E come Ti invocammo sui campi di battaglia

per la salvezza delle nostre vite,

così Ti invochiamo adesso

per la salvezza delle nostre anime.

AMEN.

11. Elenco deceduti del IX Battaglione Pontieri

1943-1945

Deceduti in prigionia di Russia

IX Battaglione Pontieri, 1° Reggimento, Verona

(di cui facevo parte anch’io)

I Elenco

| 1 | Baù Silvio | 1914 | Sciumika | 23- 4-1943 |

| 2 | Bernasconi Giovanni | 1915 | Tiomnikov | 18- 3-1943 |

| 3 | Cardinali Aristide | 1911 | Volks | 5- 4-1943 |

| 4 | Costantini Giuseppe | 1917 | Pinjug | 6- 4-1943 |

| 5 | Ferrari Attilio | 1913 | Uciostoje | 23- 2-1943 |

| 6 | Ghezzo Pietro | 1911 | Tiomnikov | |

| 7 | Guardalini Gottardo | 1909 | Pakta-Aral | |

| 8 | Mori Enrico | 1916 | Oranki | 2- 3-1943 |

| 9 | Pontillo Onofrio | 1920 | Suzdal | 5- 4-1943 |

| 10 | Raimondi Ruffino | 1920 | Tiomnikov | 18- 2-1943 |

| 11 | Rosati Ulisse | 1915 | Suzdal | 5- 3-1943 |

| 12 | Ulla Ermes | 1921 | Volsk | 16- 2-1943 |

II Elenco

| 13 | Basso Gino | 1920 | Tambov | 13- 2-1943 |

| 14 | Broccato Galileo | 1914 | Tiomnikov | 12- 5-1943 |

| 15 | Capresi Ettore | 1914 | Tiomnikov | 30- 1-1943 |

| 16 | Cecchinelli Ottavio | 1918 | Zubova Poiana | |

| 17 | Carrera Giuseppe | 1915 | Tiomnikov | 18- 5-1943 |

| 18 | Diani Giuseppe | 1920 | Tiomnikov | 15-11-1943 |

| 19 | Lombardi Domenico | 1919 | Vilva Viesvolod | 9- 5-1943 |

| 20 | Lucchini Bruno | 1915 | Arsk | 9- 4-1943 |

| 21 | Marazzi Giuseppe | 1915 | Tiomnikov | 14- 4-1943 |

| 22 | Sandri Angelo | 1920 | Volsk | 22- 3-1943 |

| 23 | Zatti Luigi | 1910 | Tiomnikov | 2- 3-1943 |

| 24 | Zambelli Pietro | 1910 | Tiomnikov | 18- 3-1943 |

III Elenco

| 25 | Rossini Abele | 1919 | Aleksin | |

| 26 | Proietti Diamante | 1913 | Sciumika | 1- 8-1943 |

| 27 | Belotto Bruno | 1914 | Uciostoje | 21- 3-1943 |

| 28 | BoscoloBruno | 1915 | Uciostoje | -1-1943 |

| 29 | Olinteo Giovanni | 1920 | Osp. Golizin | 6- 4-1943 |

| 30 | Pedrali Ernesto | 1914 | Tiomnikov | 12- 3-1943 |

| 31 | Ramus Giulio | 1912 | Tiomnikov | 7- 3-1943 |

| 32 | Salvetti Bortolo | 1920 | Tiomnikov | 19- 2-1943 |

| 33 | Tomizioli Archimede | 1920 | Tambov | 18- 3-1943 |

| 34 | Tiozzo Angelo | 1914 | Uciostoje | 13- 3-1943 |

IV Elenco

| 35 | Durigan Leopoldo | 1920 | Tiomnikov | 25- 8-1943 |

| 36 | Boshesi Eliseo | 1915 | Tiomnikov | |

| 37 | Fincato Onofrio | 1917 | Osp.4041 Nova L. | 13- 3-1943 |

| 38 | Facchetti Vincenzo | 1910 | Tiomnikov | 26- 3-1943 |

| 39 | Garlini Luigi | 1910 | Tiomnikov | 8- 7-1945 |

| 40 | Gatti Erminio | 1921 | Tiomnikov | 11- 1-1943 |

| 41 | Gragnolati Luigi | 1918 | Tiomnikov | 7- 4-1943 |

| 42 | Grassetto Giuseppe | 1910 | Nekrilovo | 16- 1-1943 |

| 43 | Siani Aldino | 1913 | Tiomnikov | 11- 2-1943 |

| 44 | Covizzi Bruno | 1920 | Tambov | 12- 2-1943 |

| 45 | Serena Aldo | 1915 | Uciostoje | 1943 |

| 46 | Croscini |

V Elenco

| 47 | Bezzon Martino | 1912 | Tiomnikov | 20- 3-1943 |

| 48 | Del Macchia Luigi | 1914 | Uciostoje | 21- 3-1943 |

| 49 | Falchetto Giuseppe | 1911 | Tambov | 22- 3-1943 |

| 50 | Paoletti Angelo | 1910 | Uciostoie | 25- 3-1943 |

| 51 | Zanetti Mario | 1020 | Tambov | 11- 2-1943 |

| 52 | De Cecco Luigi | 1919 | Osp.3670 Kokand | 10-10-1943 |

12. Elenco reduci e familiari del IX Battaglione

| COGNOME | NOME | INDIRIZZO | PROVINCIA |

| Adamoli | Giacomo | Statale Goitese | |

| Alfano | Giuseppe | Via Moncata 19/4 Modica Aliter? | Ragusa |

| Battaglia | P. | Via Todeschini 34 24035 Mozzo | Bergamo |

| Baudino | Giovanni | Via Beato Anghera 63 Conegliano Veneto | Treviso |

| Bernardi | Vilmi | Asolo | Treviso |

| Bernasconi | Gino | Via Egeo 53 Gallarate | Varese |

| Bogoni | Gino | Verona | |

| Calanca | Valter | S.Felice sul Panaro (MO) | |

| Chiesa | Pietro | Via Corsica 75/6 | Brescia |

| Compri | Bruno | Verona | |

| Dalla Piazza | Vincenzo | Via Emilia 10 7552038 Peschiera | Verona |

| Del Pup. | Duilio | Desio 301712 | |

| Esposti | Andrea | Via Vodice 9 | Milano |

| Fontana | Giovanni | Via Trieste 311 | Vicenza |

| Garbagne | Aldo | VE Compagno 5 10100 Teglio ? | Torino |

| Giacomelli | Ponte di legno | ||

| Giudici | Giuseppe | Cugliate Fabiasco | Varese |

| Grasiani | Guido | Verona | |

| Mancini | Pilade | Strada G. D’Annunzio S. Remo | Imperia |

| Mancini | figlio | V Gioberti 16 vicino ristorante Biaggini S.R. | Imperia |

| Matteucci | Franco | Via Magliana 256 Pal C scala A int 6 | Roma |

| Mineo | Fedora Giuseppe | Via Trieste 12/13 16043 Chiavari | Genova |

| Montani | Enrico | Via Crescenzio Romani 2.1 | Piacenza+ |

| Monti | Pino | Missaglia | Como |

| Paggiola | Danilo | Verona | |

| Passalenti | Domenico | Via S. Michele 19 Tomba di Meretto | Udine |

| Piccoli | Dino | Via Roccerè 16 12025 Dronero | Cuneo |

| Piccoli | Luigi | Via Verdi 19 Novi Ligure | Alessandria |

| Piccoli | Bruno | Via Paolo Veronese | Brescia |

| Richiedei | Aldo | Via Riofreddo Rivoltella Desenzano | Brescia |

| Scalvini | Brescia | ||

| Segantini | Amelio | Via della Valle Vangadizza | Verona |

| Soave | Daniela | ||

| Speranza | Giacomo | Via Dante Alighieri 56 Desenzano | Brescia |

| Tognoli | Augusto | Via Mincio 10 | Milano |

| Trevisan | Giacomo | Via Bocaccio 11 Cordenons | Pordenone |

| Vald (e)avit | Romano | Via della Chiesa Baseglia Spilimbergo | Pordenone |

| Zanette | Italico | S. Fiore | Treviso |

| Zanniar | Guerrino | Via Pecile 53 Fogagna | Udine |

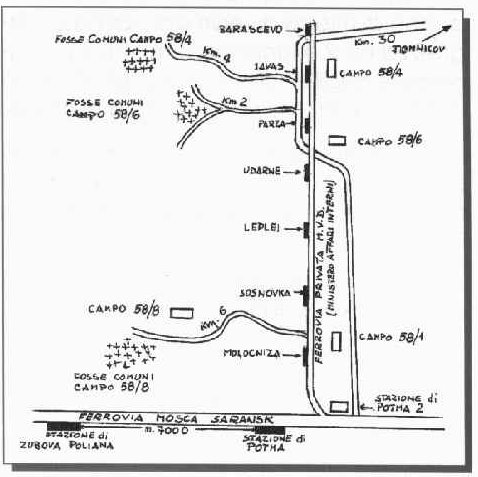

13. Planimetria del Campo 58/6 di Saransk

Località : TIOMNIKOV IAVAS

Provincia : ZUBOVA P0LJANA

Regione : SARANSK

Repubblica : MORDOVIA

Il campo n. 58 aveva alle dipendenze varie sezioni.

La Direzione Centrale, di stanza a Tiomnikov, non essendo collegata con alcuna linea ferroviaria non aveva in sede nessuna sezione operativa.

La stazione più vicina (Km. 30) era quella di Barascevo che era il terminale della linea speciale dell'NKVD, avente origine a Potma, che serviva tutti i campi n. 58 dislocati lungo di essa.

La linea ferroviaria non figura sulle carte normali di comunicazione.

La direzione e relativi archivi del campo n. 58 nel 1965 sono sfati spostati da Tiomnikov a Lavas.

Da testimonianze raccolte in luogo è risultato che la maggior parte del prigionieri italiani era stata ristretta nel campo 58/8 di Astrachanzen-Liev.

FINE